Les Utopiales, avec ses nombreuses salles de projection, sont toujours l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, des films d’antan avec tout le confort et le plaisir que peut apporter un grand écran et une installation sonore digne de ce nom. Nul doute qu’avec la thématique de cette édition, à savoir le corps, nous allions être servis en vieilles pellicules traitant du sujet. Sans plus attendre, un petit compte-rendu de ce que nous avons eu l’occasion de visionner.

[columns count=’2′]

[column_item]

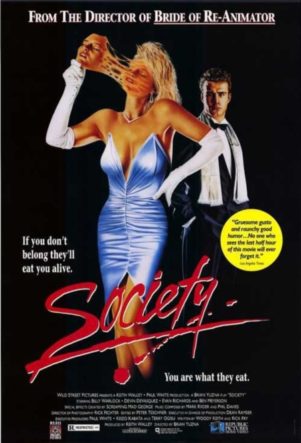

Society de Brian Yuzna

Etats-Unis, 1989, 99′

Né dans une riche famille de Beverly Hills, le jeune et séduisant Bill Whitney semble avoir tout pour lui. Pourtant, tandis que sa sœur Jenny brille en société, il peine quelque peu à trouver sa place. Ses nuits sont peuplées par des hallucinations cauchemardesques qui l’obligent à suivre une thérapie. La haute bourgeoisie WASP de Los Angeles est-elle réellement ce qu’elle paraît être ?

[/column_item]

[column_item]

AVIS DE MARGOTH :

Ah, Society ! Les esprits les plus obtus se complairont à le trouver mauvais. Les autres, au sens de la dérision plus développé, iront crier au chef d’œuvre. Quand bien même il souffre grandement des affres du temps. Et pourtant, toute cette débauche d’effets latex a été récompensé en son temps. Tandis que le film connaît un énorme bide en parallèle. C’est bien simple : Society fait office de déchu qui a eu bien du mal à connaître sa simple diffusion. Les États-Unis n’en voulaient pas et il a fallu un certain temps pour qu’il traverse l’Atlantique. Sans doute son côté un brin complotiste qui devait un peu déranger vu que le film parle du côté sectaire de la haute société. Bien qu’il ne faille pas forcément le prendre au sérieux : au contraire, on est dans de la pure nanardise. D’un mauvais goût certain tant la débauche est au rendez-vous – orgies, inceste et on n’en passe des vertes et des pas mûres sont au programme – et nul doute que ça ira heurter les âmes les plus prudes et sensibles. Et pourtant, on finit par lui porter une certaine affection : ce film est du grand n’importe quoi, dont l’intérêt principal se situe dans son final aussi dérangeant que guignolesque. Les trois premiers quarts valent-ils le détour d’être subis ? Sans doute tant il demeure des choses amusantes, entre interprétations douteuses, quelques événements profondément débiles, même si certains mystères et délires hallucinés en imposent en terme d’ambiance inquiétante qui tient le spectateur en haleine au travers d’une longue mise en place. Comme si Lynch avait été revisité en sauce nanardesque. Avant que tout explose, gaiement. Le spectacle dérange mais fascine et amuse dans le même temps, se permettant quelques plans cultissimes (face de cul !) qui ont attirés nombre applaudissements de la salle dont la plupart découvrait pourtant Society pour la première fois. Un signe qui ne trompe pas. Peut-être pas un film destiné à tout le monde mais si la série B vous régale, voilà bien un classique que vous devez voir au moins une fois, ne serait-ce que pour la culture.

[/column_item][/columns]

[columns count=’2′]

[column_item]

Frankenweenie de Tim Burton

Etats-Unis, 2012, 87′

Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son cru… Victor va tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et la ville tout entière vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir quelques monstrueuses conséquences…

[/column_item]

[column_item]

AVIS DE MARGOTH :

Je connaissais Frankenweenie dans son ancienne monture en court-métrage mais n’avais jamais pris le temps de m’attarder sur celle au format long, sorti plus récemment via Disney. Parce que Burton chez Disney, ce n’est jamais forcément de mon goût – on pourra quand même citer L’Étrange Noël De Monsieur Jack en exception qui confirme la règle – et que chaque nouvelle collaboration avec l’oncle Walt me fera toujours appréhender la chose d’un œil farouche. Pourtant, il faut admettre que dans ce cas précis, Burton y va de la meilleure manière qui soit, mettant de nouveau en lumière sa belle maîtrise du stop-motion, aussi propre qu’authentiquement saccadée – avec les technologies actuelles, il aurait pu être tentant de lui amputer toutes ces « imperfections » organiques – pour une histoire gentiment sombre mais assez mignonnette pour être partagée en famille. Énormément d’émotion et de clins d’œil divers – qu’ils soient évidents ou de simples petits détails anodins – qui laisse à présager que Disney n’a peut-être pas trop foutu son grain de sel là-dedans pour cette revisite toute personnelle et singulière de Frankenstein. Mieux encore, on sent que Burton s’est fait plaisir en tombant quelque peu dans une sorte de syndrome de Peter Pan, ce qui ne rend cette version long-métrage que plus touchante. A voir absolument, que ce soit seul, entre amis ou en famille !

[/column_item][/columns]

[columns count=’2′]

[column_item]

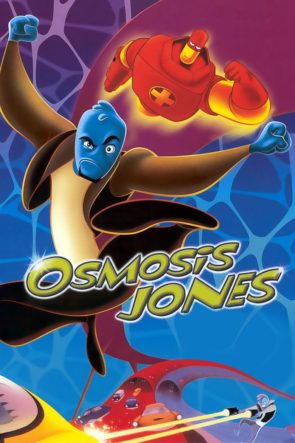

Osmosis Jones de Tom Sito, Piet Kroon, Peter Farrelly et Bobby Farrelly

Etats-Unis, 2001, 95′

Le gardien de zoo Frank Detorri a l’habitude d’engloutir toutes sortes d’aliments. Ignorant toute règle d’hygiène et de diététique, son corps est un vaste champ de bataille où se côtoient germes et toxines. Il avale un jour un œuf dur ramassé dans la poussière. Un cataclysme majeur se produit alors dans son organisme… L’état de santé de Frank repose dès lors sur les vaillants efforts du globule blanc Osmosis Jones…

[/column_item]

[column_item]

AVIS DE MARGOTH :

Même si Osmosis Jones a bien connu sa sortie française, très peu ont dû en entendre parler vu le bide qu’il a pu faire. Peut-être parce que dans les débuts des années 2000, le principe de mélanger prises de vue réelles et dessin animé était un principe totalement passé de mode. Et pourtant, il y a eu de bonnes choses en la matière tel les mythiques Mary Poppins et Qui Veut La Peau De Roger Rabbit ? ou en encore Space Jam qui a marqué toute les générations des années 90 entre la présence de Michael Jordan au pays des Looney Tunes et le fameux « I Believe I Can Fly » de R. Kelly. Les fans du Joueur Du Grenier parleront aussi de moins bon en citant le cas Cool World mais on partira du principe que cette aberration n’a tout simplement jamais existé. Toujours est-il que Osmosis Jones arrive un peu tardivement dans la bataille et ce n’est pas faute d’avoir lui aussi quelques arguments pour attirer l’attention car on y retrouve un Bill Murray qui a troqué ses pistolets à proton contre toute l’armada du beauf insupportablement glouton de l’Amerloque profonde. Dont l’une de ses goinfreries lui valent d’ingérer un dangereux virus qui justifie tout l’aspect dessin animé vu qu’on y suit les péripéties d’un globule blanc dans sa quête d’extermination de cette menace mortelle. Avec son look à la cool et le doubleur français de Eddie Murphy au micro, nul doute que le but était de rendre hommage à Il Était Une Fois La Vie en lui insufflant une dimension plus djeun’z et moins strict dans son côté ludique, bel et bien présent sous son habillage plus décontrac’. Et finalement, Osmosis Jones se laisse suivre sans difficulté et se révèle vraiment sympathique : correct dans son interprétation en chair et en os et à l’esthétique et animation plus que propre dans ses phases dessins animés qui représentent plus des trois quarts du temps. Il est d’ailleurs vraiment dommage qu’il n’ait pas connu plus de succès tant il vaut bien mieux mettre son enfant devant Osmosis Jones que de lui pétrir sa vivacité d’esprit en l’abrutissant devant Dora L’Exploratrice.

AVIS DE VIDOK :

Osmosis Jones, je ne connaissais pas. Passé complètement inaperçu à mes yeux dans les années 2000, c’était curieux que j’ai abordé cette séance. Bill Murray en guest star donne la puce à l’oreille, la qualité du dessin finit de se dire que le film risque de valoir le détour. Amateurs de blagues pipi-caca, bonjour,les interventions de notre héros humain, incarné par ce cher Bill, risquent de vous amuser tout du long. Les autres regarderont cela de haut, avec un sourire en coin, car Bill Murray quand même. En revanche, quand le film passe au dessin, l’ambiance change, pour s’orienter vers le polar en début et finir en film d’action à la réalisation irréprochable. Mais finalement, le plus bluffant chez Osmosis Jones tient dans son écriture : tout y est malin. Le monde dépeint, très bien pensé et calqué sur l’organisme humain, en est presque crédible, tant le moindre détail y est réfléchi que ce soit l’organisation de notre civilisation intérieure que les infrastructures de l’estomac. Oui, le jeu d’acteur final est désespérant d’amateurisme, mais après une heure et demi de bonheur et sourire aux lèvres à chaque nouvelle trouvaille, il serait dommage de ne retenir que cela.

AVIS DE MIZAKIDO :

Prenez Il était une fois… la Vie. Vous savez, le corps humain, les globules rouges qui parlent, son fameux générique, et la voix inoubliable de Roger Carel. Mixez ça avec un buddy-movie, Bill Murray, et une coréalisation entre les les frères Farrelly, avec leur humour potache et pipicaca, et Tom Sito, grand animateur ayant oeuvré pour de classiques Disney. Vous obtenez Osmosis Jones, un bien étrange objet et nouvelle tentative de perçage de la Warner dans le monde l’animation, après les cuisants échecs de Excalibur, l’épée magique, et surtout Le Géant de Fer, boudé par le marketing du studio lui même. Et ce fut une fois de plus un échec, au point qu’aujourd’hui, le film n’est même pas disponible en Blu-ray. C’est un peu dommage, car la pellicule n’est franchement pas dénuée d’intérêt : le concept général, mélange de prises de vue réelles et de dessin animé (bien séparées, cela dit) est alléchant, l’animation est splendide, et les personnages sont plutôt attachants. Hélas, l’humour dans la partie “réelle” ne vole pas vraiment haut, même s’il ne faut pas toujours s’attendre à du subtil avec les Frères Farrelly, avec un Bill Murray pas spécialement marquant, et cela entache limite la partie animée, bien plus drôle dans ses références et ses petites allusions adultes. On appréciera tout de même cette petite plongée dans les années 2000 dont il est quand même difficile de déterminer qui était le public cible d’origine.

[/column_item][/columns]

[columns count=’2′]

[column_item]

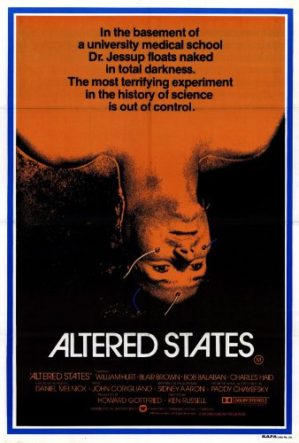

Au-delà du réel (Altered States) de Ken Russell

Etats-Unis, 1980, 104′

Edward Jessup, chercheur à l’Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d’en étudier les effets. Des fantasmes liés à son enfance l’entraînent dans une quête de son identité. Au-delà de cette quête, il découvre que l’origine de l’univers entier, de la matière avant même la vie, est inscrite dans notre ADN, nos propres gènes, dans la mémoire de l’univers. C’est entièrement métamorphosé qu’il ressurgira de cette expérience.

[/column_item]

[column_item]

AVIS DE VIDOK :

Hallucinant. Au-délà du réel l’est dans tous les sens du termes, tellement son thème principal, les psychotropes, marque l’écran. Le sujet touche d’ailleurs à l’obsession pour le réalisateur qui ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Il débute toutefois son film de manière plutôt classique et studieuse, avant de le faire basculer au travers de passages hallucinogènes et de fulgurances artistiques discutables. Les fans de surenchère visuelle apprécieront, ou ont apprécié vu l’âge du film, les autres attendez-vous à quelques errements stylistiques. Le défaut du film, indubitablement. Plutôt intéressant sur le plan scientifique et appuyé par une prestation remarquable de William Hurt, dans l’un de ses premiers rôles majeurs, Au-delà du réel est trop souvent noyé au milieu d’effets spéciaux inutiles, et désormais kitchs et datés, au point de perdre parfois le spectateur, un peu au début et complètement lors de la scène finale dont l’incompréhension résonne encore dans les esprits sains l’ayant vue. Toutefois, à l’image de La Mouche de Cronenberg, le Au-delà du réel de Ken Russel illustre bien les films fantastiques des années 70 à 90, à cheval entre la science de leurs propos et l’imagination de leur réalisateur. En tout cas, le film mérite d’être vu, ne serait-ce que pour découvrir l’origine de bien des références présentes dans la série Fringe. Amateurs, vous êtes prévenus.

AVIS DE MIZAKIDO :

S’il devait y avoir un leitmotiv pour Au-delà du réel, c’est que la drogue, c’est mal. Le film en lui même, est tout à fait intéressant, et démarre directement dans ce qui sera, durant un bon paquet de minutes, un trip hallucinatoire et plutôt décomplexé mêlant science-fiction, voyage spirituel, violence et une bonne dose de débauche sexuelle. Le premier aspect prendra davantage la place dans la seconde partie du film, et s’en sort avec un certain brio dans les idées et les thématiques qui nous sont proposées. Du côté de la réalisation, on pourra saluer la patte artistique qui habille le film, mais on tiquera de temps à autres face à un rythme parfois mou et à des acteurs qui ne peuvent pas s’empêcher de parler (fort) en même temps, laissant les sous-titres et les spectateurs légèrement pantois. Mais c’était une expérience cinématographique intéressante.

[/column_item][/columns]

[columns count=’2′]

[column_item]

Hellraiser II : Les Écorchés de Tony Randel

Royaume-Uni/États-Unis, 1988, 99′

Alors que Kristy a assisté aux monstrueux assassinats de son père et de sa belle-mère par les cénobites, elle est placée en centre psychiatrique. En écoutant son récit, le Docteur Channard va enfin réussir à accomplir son rêve : résoudre le secret de la bête maléfique qui ouvre les portes du plaisir et de la douleur…

[/column_item]

[column_item]

AVIS DE MARGOTH :

Ni Mizakido, ni Vidok, ni moi ne connaissions réellement Hellraiser, hormis de nom. Autant dire que commencer par le second volet n’allait pas être de la tarte, d’autant plus qu’on nous a déclaré que les événements qui y seraient développé prennent directement la suite. De la même manière, dans cette présentation, on nous vante volontiers les louanges de ces deux premiers épisodes, véritable bol d’air frais à l’époque par rapport à ce qui se faisait en terme de slasher – d’éternelles suites des aventures de Freddy et Jason notamment – le tout avec un budget relativement rachitique. Avant de virer dans les mêmes travers que les séries précédemment citées en se perdant sur pas moins de dix volets au total, au substantiel de plus en plus absent. Voilà qui interpelle autant que ça laisse perplexe. Par chance, Hellraiser II commence les hostilités avec un petit condensé du premier en guise de rappel – et de découverte pour ne pas se retrouver trop paumé si l’on prend les choses en route comme nous – montrant qu’effectivement, l’ambiance paraît fort différente de ce qu’on peut voir du côté du teenage slasher porté par Halloween et consorts. Plus fantastique, plus glauque et surtout, plus gore, même si le manque de moyen se fait clairement ressentir et handicape dans ce cas-ci pas mal la traversée du temps. Une chose que l’on ressentira pleinement également dans les frasques de ce second volet qui ne m’aura pas emballé plus que cela. Autant la piqûre de rappel du premier donnait envie, autant j’ai trouvé son petit frère bien raplapla. La débauche de souffrance et de gore sont toujours présents, notamment dans les scènes originellement censurées mais ne se révèlent que trop peu nombreuses pour incarner une véritable entité de l’horreur marquante. Le parti-pris d’humaniser les Cénobites, grands Némésis du volet fondateur, au profit d’introduire une divinité tout sauf effrayante y est sans doute pour quelque chose dans cette histoire… Et c’est bien dommage car tout l’horrifique de Hellraiser tient de ces abominables entités et autres effusions malsaines de gore et de perversité sous-jacente et non du jump-scare qu’on aime nous balancer à toutes les sauces dans le cinéma d’horreur grand public actuel. Ce, même si les affres du temps se font clairement ressentir bien que l’on n’ait pas du tout le cœur à le trouver dérisoire et guignolesque. Bien au contraire, certaines scènes se montrent encore très efficaces pour nous faire serrer bien fort les dents comme les diverses naissances des Cénobites, certainement encore insoutenables pour les âmes les plus sensibles. De la même manière, quelques interprétations se révèlent franchement excellentes (Clare Higgins dans le rôle de Julia tout particulièrement). Mais au final, Hellraiser II, à l’image de sa conclusion un brin confuse, laisse pantois. Peut-être se révélera-t-il meilleur après le visionnage du premier ? En tout cas, le préambule a bien fait son boulot d’invitation à le découvrir, c’est déjà ça…

AVIS DE VIDOK :

Hellraiser II est un monument dans son genre quand il n’est qu’un nom dans mon esprit. Le visage de son emblématique cénobite, Pinhead, n’est pas étranger à sa renommée. En guise de prologue, le film propose un condensé des événements du premier épisode : Hellraiser II Les écorchés est la suite directe de Hellraiser Le pacte. L’univers suggéré est fascinant : que sont les cénobites ? Pourquoi ? Qui a créé les boîtes qui relient leur monde et le nôtre ? Qui est ce Leviathan ? Ce second volet ne répondra pas à toutes nos questions mais fera en sorte d’apporter quelques réponses, ce qui contrebalance le perfectible jeu d’acteur. Gore, le film l’est assurément. Démesurément, non, contrairement à ce que son pitch pourrait laisser croire. Hellraiser sait son ambiance inédite – pour l’époque – et tente d’aller encore plus loin dans le malaise ; et c’est là où le bat blesse : les Cénobites, ennemis du premier, sont désormais relégués au rang de seconds couteaux en raison de la présence d’une entité encore plus dangereuse et puissante. En cela, le film se perd, en se débarrassant de ses êtres aussi mystérieux qu’effrayants et en tentant de se rapprocher de l’horreur pure et simple, qui avait pourtant une véritable épaisseur dans le premier, orientée plaisirs charnels et transcendants. Et au vu des avis sur les épisodes suivants – dix Hellraiser ayant vu le jour – ce n’est que le début de la fin. Dommage donc, pour la série, mais également pour ce second volet sympathique mais peu marquant.

AVIS DE MIZAKIDO :

Il aurait peut être été judicieux de regarder (ou de diffuser, à la place ou en parallèle) le premier opus de Hellraiser pour mieux en apprécier sa suite. Mais la faute est faite, et nous voilà donc en présence d’un film dont on devra imaginer les pérégrinations originelles, avec mine de rien une perte notable de matériel et de contexte. Hellraiser II n’en reste pas moins un film très atypique et intéressant par sa vision, tantôt percutante, tantôt grotesque des enfers. Après, si l’on peut pas trop s’attarder sur le scénario, suite directe du premier, autant dire que l’on en a pour notre argent du côté bidoche et effusions de sangs, avec une petite once de kitch tellement les années sont passées par là. Les recettes de l’horreur sont utilisées sans trop d’originalité, mais elles font bien le boulot, avec des acteurs qui affectionnent particulièrement le surjeu. C’est gore, ça fait souvent rire, c’est parfois bien malsain, et cela m’a personnellement donné envie de rattraper le premier pour connaître le fin début de l’histoire, car ce second épisode présente de nombreux personnages horrifiques sans issus du premier opus sans vraiment les mettre en avant, laissant au final un sentiment d’une seconde partie un peu trop dans la continuité, sans vraiment prendre de risques à tenter de surpasser son grand frère. Et c’est dommage. Après, il ne faudra sans doute pas me demander de regarder les innombrables suites pour vérifier si cela s’améliore par la suite, il ne faut pas pousser mamie dans les clous !

[/column_item][/columns]

[columns count=’2′]

[column_item]

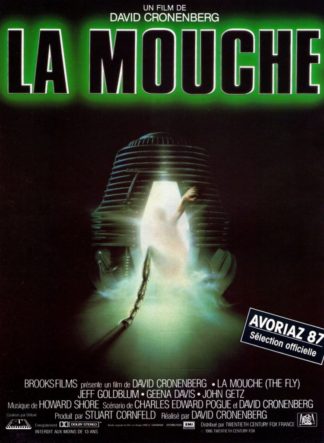

La Mouche de David Cronenberg

Royaume-Uni/États-Unis, 1986, 95′

Après avoir fait ses premières armes dans une brillante équipe, Seth Brundle, jeune biologiste très doué, décide de travailler seul. Il invente une machine révolutionnaire qui permettra la « téléportation ». Après des fuites dans la presse et les essais sur un babouin étant peu convaincants, il décide de se téléporter lui-même. Seulement, il ne s’aperçoit pas qu’une mouche fait partie du voyage…

[/column_item]

[column_item]

AVIS DE MARGOTH :

On voit bien en ce dimanche midi la différence de public présent au sein de la Cité des Congrès. Je l’avais déjà constaté avec les spectateurs de Frankenweenie le matin et cela se ressent d’autant plus pour La Mouche de David Cronenberg où bon nombre sont venus en famille, les parents traînant leurs enfants pour la découverte d’un film qui les pleinement marqué lorsqu’ils étaient eux-même à la fleur de l’âge. De mon côté, il y a fort longtemps, c’est également ce qu’il s’était passé en configuration salon/VHS lorsque je devais avoir environ huit ans. Avec le second volet en bonus « qui ne rend pas tout à fait pareil » comme nous l’a dit notre présentateur (pour ne pas dire mauvais, tout simplement). Parce que finalement, La Mouche a su marquer toute une génération tant le film a été un succès en salle obscure à l’époque (« pour donner une idée, il a fait autant d’entrées que Les Ch’tis ou Les Tuche, c’est fou comment ça a évolué aujourd’hui » nous a rajouté cyniquement le monsieur susnommé). Et que ça m’a bien fait plaisir de le revoir dans des conditions optimales cette fois-ci, soulignant d’autant plus à quel point ce film n’a pas vieilli d’une ride. Outre le fait qu’on s’amusera du contraste entre son rôle futur dans Jurassik Park et celui de Seth Brundle, Jeff Goldblum se révèle particulièrement convaincant, d’autant plus lorsqu’il plonge progressivement dans son rôle de l’aberration mutante « Brundle-Mouche », tiraillé entre ses émotions et sa dévotion quasi-totale à la science. Et sa partenaire d’écran, Geena Davis, n’est pas en reste non plus dans cette affaire, renforçant tout cet aspect d’idylle tristement tragique de belle manière, pan scénaristique spécialement rajouté pour cette adaptation de la nouvelle de The Fly dont il n’était nullement question d’amourette basiquement. La complicité des deux acteurs – apparemment en couple dans la vie à l’époque d’ailleurs – est incroyablement crédible et jamais la narration, totalement dénuée de temps mort, ne se complaît à tomber dans la gnangnan. De la même manière, les effets spéciaux étaient quand même très réussis pour l’époque, à tel point qu’on n’en ressente aujourd’hui aucune marque de vieillesse gênante. Un classique indémodable qui vaut encore son pesant de cacahuète. Et le conservera sans doute encore longtemps.

[/column_item][/columns]