En aparté à la compétition internationale, Les Utopiales proposaient bien évidemment tout un panel de films, de la rétrospective, à l’hommage en passant par le visionnage de circonstance à la carte blanche. C’est pourquoi le casting qui suit est extrêmement diversifié. D’autant que les membres de l’équipe ont pu aller voir toutes sortes d’oeuvre chacun de leur côté. Cela donne donc ceci :

[line style=’dotted’ top=’10’ bottom=’10’ width=’100%’ height=’1′ color=’blue’]

[tabs tab_names=’Synopsis|Avis de Hyades Luine|Avis de Margoth|Avis de Mizakido|Avis de Vidok’ style=’1′ initial=’1′]

[tab]En l’an 4000, l’astronaute Barbarella, alors en vacances, se voit confier par le président de la Terre une mission spéciale. Elle doit retrouver Durand-Durand, un savant disparu il y a quelques années, inventeur de l’arme absolue, qu’il veut vendre à une planète ennemie.

[tab]Barbarella aurait sans doute remporté la palme Archaic du film improbable de cette édition 2014 sans la séance de rattrapage du Grand prix du jury, The Midnight After. Bien sûr, on parle d’un film emblématique à la fois de la science-fiction et des productions de Dino de Laurentiis, mélange volatil à qui l’on doit aussi Flash Gordon et le Dune de David Lynch. C’est dire jusqu’où on peut aller. Sélectionné et présenté par Chris Foss, Barbarella commence en annonçant la couleur avec un strip-tease intégral de Jane Fonda dans le rôle-titre sur fond de vaisseau à parois en moumoute rousse et filmé par le dessous d’une plaque de plexiglass. Probablement dans le but d’essayer péniblement de simuler un effet d’apesanteur. S’en suivra un enchaînement dément de décors en carton-pâte et de costumes affriolants, d’orgue à orgasmes et de poupées anthropophages, de sexualité médicamenteuse et d’effets spéciaux bien cheapos… Contemporain à la libération sexuelle, Barbarella est un témoin de son époque délurée – comme en témoignait Chris Foss en préambule quand il regrettait que le rôle-titre n’ait pas été attribué à Brigitte Bardot. Le film traite en tous cas de sexualité avec une légèreté et un humour qui paraissent aujourd’hui un brin surréalistes. Les rires – parfois gênés – du public à l’occasion de telle ou telle scène olé-olé un peu gratuite témoignent indéniablement de l’évolution des mœurs. Barbarella en est le témoin en plus d’être un divertissement très décalé. [/tab]

[tab]Que dire… Barbarella… Barbarella… Barbarella ! Imaginez un peu les voix suaves émanant d’une horde d’Apollons sexuellement frustrés. Une Barbarella prenant les traits d’une Jane Fonda dans sa meilleure fraîcheur de jeune femme sexy qu’elle est et n’hésite pas à le faire savoir clairement en s’adonnant à un petit strip-tease en apesanteur en plein milieu de la moumoute-party qui lui sert d’intérieur cozy de son vaisseau en carton dès les premières minutes du film. Voilà qui donne le ton d’emblée : nous allons avoir affaire à du kitsch. Du kitschissime, à comprendre du kitsch puissance mille, voire plus. En même temps, on s’attaque à un œuvre datant de la fin des années 60, autant dire que vu la mode – aussi bien vestimentaire que décorative – de l’époque, le visionnage de Barbarella ne pouvait pas se faire sans heurt rétinien. Et au-delà même. Je ne sais pas trop comment ce film semblant beaucoup parler aux vieux briscards de la SF (et de la bande-dessinée, étant donné que c’est une héroïne de BD à la base) a été perçu à l’époque de sa sortie mais aujourd’hui, je ne peux que le mettre dans le panier de la nanardise. Celle qui tache dangereusement. Car à bien des moments, j’en ai eu la larme à l’œil… De rire. A dire vrai, Barbarella, c’est un peu ce même moment étrange vécu l’année précédente avec La Belladone de la Tristesse. Sauf que ce dernier révélait bien plus de qualités que cet essai de Roger Vadim. Chris Foss lui-même a avoué dans son discours d’introduction que cette adaptation était passée entre les mains du mauvais réalisateur pour rendre hommage à l’héroïne. Et à bien des égards, je veux croire que le long-métrage ne rend pas justice à l’héroïne apparemment bien plus forte, plus libérée : une image de force quasi-féministe collée sur une icône canon et glamour fortement inspirée d’une Brigitte Bardot dans la fleur de sa beauté. Mon ignorance m’induit peut-être en erreur mais voilà bien ce que je crois percevoir de ce qu’est Barbarella dans son support papier. Ce qui est très loin d’être le cas sur son pendant cinématographique où, même si les beaux traits de Miss Fonda arrivent à conserver tout le côté canon, la force est passée à l’as au profit d’un côté terriblement cruche jouissant d’une liberté sexuellement qui l’est très faussement. Ce qui n’est nullement la faute de son actrice principale qui ne fait que suivre gentiment le script écrit par quelqu’un qui semble être à côté de la plaque par rapport à l’image de la Barbarella selon Jean-Claude Forest, l’auteur de la BD originelle. Une liberté prise par Vadim pour coller à des choses plus convenues, dans l’air du temps de ce qu’il pouvait y avoir à l’époque très certainement. Quelque chose qui a vraiment mal vieilli d’ailleurs. Mais quelque chose qui vaut quand même le coup d’être vu une fois car le second degré nous fout quand même une belle banane.[/tab]

[tab]Assurément la meilleure découverte rétro de cette édition des Utopiales, Barbarella est un nanar inter-galactique dont le sérieux n’a d’égal que les nombreuses et hilarantes situations qui avaient été imaginées avec le plus grand sérieux en 1968. Les cinq premières minutes mettent directement dans l’ambiance : musique groovy, décors en moumoute, effeuillage de Jane Fonda en “apesanteur” (premier effet spécial pas si mal). Puis les premières lignes de dialogue sortent, et là tout s’enchaîne : une histoire de mission de sauvetage d’un type qu’on finit par oublier, des décors surréalistes et un peu dépassés, une galerie de personnages complètement loufoques, une héroïne pas des plus habiles… Et surtout une haute teneur en situations se rapportant de près ou de loin à de l’érotisme… Le tout forme un film terriblement captivant pour n’importe quel cinéphile, de par ses effets spéciaux dont on admire – littéralement – toutes les ficelles, son humour absurde et involontaire, sa musique psychédélique, et son jeu d’acteur absolument pitoyable d’hilarité. Un petit bijou rigolo et bien kitch, en somme![/tab]

[tab]Que dire après le visionnage de Barbarella ? Les mots ont naturellement du mal à venir après tant de nanardises, tant d’érotisme niais, de dialogues creus et d’événements acadabrantesques. Dès l’ouverture et sa scène d’effeuillage en apesanteur – attention effets spéciaux – le public sait à quoi s’attendre. L’héroïne, campée par Jane Fonda, et naturellement nommée Barbarella, simple pilote, va devoir retrouver un savant. Pour cela, elle n’hésitera pas à user de tous ses charmes avec les différents individus qui se dresseront sur son chemin, quitte à en redemander, pour la route… Le film n’en reste pas moins réfléchi puisque chaque nom a sa signification ou sa référence et les situations peuvent être vues comme des satires de la société. Ne pas sous-estimer le message, passé sous couvert d’idiotie et de couleurs psychédéliques.[/tab]

[/tabs]

[line style=’dotted’ top=’10’ bottom=’10’ width=’100%’ height=’1′ color=’blue’]

[tabs tab_names=’Synopsis|Avis de Hyades Luine|Avis de Margoth|Avis de Mizakido|Avis de Vidok’ style=’1′ initial=’1′]

[tab]Un satellite d’observation décide de redescendre sur terre afin d’y découvrir ce que les hommes appellent « l’amour ». Il prend les traits d’une jolie petite cyborg et rencontre un garçon transformé en vache, après que sa petite amie l’ait quitté. Cette rencontre sera le prétexte à des aventures totalement surréalistes et délirantes dans laquelle un bandit vole les organes des animaux au cœur brisé et ou Merlin s’est métamorphosé en rouleau de papier toilette…

[tab]Le programme des Utopiales ne proposait pas cette année un énorme choix de films d’animation japonaise. On s’est donc rabattu sur un film d’animation coréen. Pour vous dire la vérité, j’ai encore du mal à déterminer si j’ai été déçu du voyage ou pas. Bon, à en juger par la candeur qui se dégageait de l’ensemble le film ne devait pas vraiment être destiné aux adultes, mais premier constat : l’animation coréenne, c’est sacrément zarbe. Comme son titre l’indique, The Satellite Girl and Milk Cow met en scène un satellite transformé en jeune fille et un musicien transformé en vache. Ainsi que l’enchanteur Merlin transformé en rouleau de PQ. Il doit y avoir derrière tout ça un fétichisme de la métamorphose improbable, et l’ajout d’un vil chasseur d’animaux qui se téléporte par les miroirs et qui est armé d’une ventouse-pistolet-laser n’aide pas vraiment à retrouver ses repères dans tout ce bordel. L’animation coréenne, c’est aussi un poil cheap. Certes, en matière d’animation comme de jeux vidéo, l’aspect technique n’est pas le facteur le plus vital de tous. Malheureusement, sur grand écran, ça pardonne difficilement. Enfin, et plus grave : l’animation coréenne c’est aussi un poil long et chiant. Et c’est ça que je retiendrai hélas au final. Beaucoup de diversions peu intéressantes, une histoire qui fait du surplace, un rythme lent… Bref, The Satellite Girl and Milk Cow a été une découverte de l’animation coréenne qui me fait espérer qu’elle n’est pas représentative du reste de la production de cette dernière. [/tab]

[tab]Présenté pour plaire à un public jeune, quelle n’est pas la surprise de découvrir des sous-titres anglais. Bien dommage pour les nombreux enfants présents dans la salle même si je doute que la barrière de la langue ait été un obstacle à la compréhension de cette animé sud-coréen. En revanche, les inciter à rester concentrés dessus, j’émets là un brin plus de perplexité. Mais on n’en voudra pas trop aux organisateurs des Utopiales qui s’en sont vus aussi désolés que nous en se justifiant qu’ils ont reçu ces bandes trop tardivement pour en faire une traduction maison, de leurs propres mimines, comme ils avaient pu le faire l’an passé pour Albator. Tant pis, il faudra faire avec donc. L’animation coréenne, voilà quelque chose qu’on ne voit pas souvent. Pour moi, c’est le premier et on ne peut pas dire que The Satellite Girl & Milk Cow m’ait fait bonne impression. Peut-être moins coincé et plus loufoque que le modèle japonais, cet anime peine à trouver une dimension et une personnalité qui le feraient hisser aussi haut que les références du pays du Soleil Levant, donnant à l’ensemble une teinte Made in Korea aussi flatteuse que ne peut l’être le Made In China de nos appareils technologiques de pointe. Certes, l’humour amuse et ne peut que séduire le jeune public avec ses concepts aussi délurés que de mauvais goût pipi-caca, les plus vieux par contre souriront gentiment en regrettant une très nette superficialité devenant par moments vraiment ennuyeuse qui coupera dans autant dans l’œuf l’émotion face à cette histoire d’amour maladroitement narrée que l’envie de le revoir.[/tab]

[tab]Si l’animation venue des contrées japonaises est bien connue de par chez nous, celle venant de Corée, tout aussi vivace, a encore un peu de mal à faire son nid, malgré les nombreuses petites perles comme Oseam ou Wonderful Days qui arrivent à débarquer chez nous. The Salellite Girl & Milk Cow, avec son univers loufoque, aurait pu en devenir un nouvel ambassadeur, mais malheureusement cela n’en sera pas le cas. Si on peut pardonner une animation un peu rudimentaire et un design de certains personnages pas vraiment original, ce film d’animation souffre d’un énorme problème de rythme et une histoire d’amour pas vraiment convaincante cachée derrière un humour qui fonctionne plus ou moins bien, à condition de n’avoir rien contre le papier toilette et à ce qui à quoi il sert. En somme un animé sympa, mais dont on oubliera vite les quelques moments marrants, et que l’on regardera sans doute jamais plus.[/tab]

[tab]Un jeune garçon vache tombant amoureux d’un satellite transformé en jeune fille. A l’évidence, les auteurs coréens ont récupéré différents mots gagnants de leur dernière partie de Scrabble pour en tirer ce pitch. Mais c’est sans compter sur la présence du magicien Merlin, un rouleau de papier toilette sur pattes. L’occasion de tordre le coup aux légendes Arthuriennes et voir le personnage sous un angle parfaitement inédit. Tout ou presque sort de l’ordinaire dans ce film joliment dessiné. Les coréens n’ont décidément rien à envier aux japonais : leurs anime sont au niveau. C’est sur le fond qu’ils ont davantage de mal à convaincre. S’il n’est pas rare de rire des situations – les apparitions de Merlin sont très attendues – il est plus difficile d’accrocher à cet univers complètement loufoque où notre logique a du mal à adhérer. A vouloir trop sortir des sentiers battus, peut-être que l’équipe est partie dans un “trip” légèrement hermétique. En tout cas suffisamment pour ne pas scotcher tous les spectateurs. Le traitement des sentiments étant lui aussi très étrange : tout est amené trop vite sur la fin, un minimum de progression aurait été souhaitable. Un anime sympathique et surtout très original mais absolument pas mémorable.[/tab][/tabs]

[line style=’dotted’ top=’10’ bottom=’10’ width=’100%’ height=’1′ color=’blue’]

[tabs tab_names=’Synopsis|Avis de Margoth|Avis de Mizakido’ style=’1′ initial=’4′]

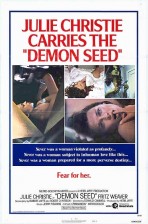

[tab]Alex Harris, un brillant professeur en cybernétique, a mis au point l’ordinateur le plus perfectionné du monde. Doté d’un cerveau artificiel qui a nécessité des années de travail, Proteus IV est mis à la disposition des intelligences humaines qui l’ont créé. Il parle comme un humain et ses capacités de logique et de réflexion se développent à grande vitesse. Ainsi, très vite, l’ordinateur manifeste le désir d’étudier l’homme.

[tab]Ça n’aurait tenu qu’à moi, je pense que ce serait bien un film dans la programmation sur lequel je serais passée totalement à côté. Le speech, l’image d’illustration, on ne pouvait pas dire que ça m’inspirait plus que cela. Me laisser entraîner dans la salle par la fougue des compères Mizakido et Hyades aura été une très bonne chose. Étant – et restera très certainement – une éternelle néophyte de la SF, je ne m’imaginais pas que ce film pouvait jouir d’une bonne réputation dans le genre. Et je comprends l’engouement de tant de générations à son égard car il s’avère très bon. Je dirais qu’il le serait davantage à l’heure d’aujourd’hui car le cœur de ses réflexions à propos d’intelligence artificielle, le rapport de l’homme à la machine (et inversement) et autres petites joyeusetés du même acabit semblent bien plus d’actualité aujourd’hui. Et force est de constater que plus les années avanceront, plus le film paraîtra valable, à l’instar d’un Orange Mécanique (on pensera d’autant plus au-dit film avec la thématique abordée du lavage de cerveau) qui n’aura jamais semblé si juste dans son fond par rapport à la façon dont a évolué notre société. Il suffit de rester dans ces mêmes Utopiales avec l’entrée en scène du robot Roméo pour s’en convaincre. Mais pour rester dans le Stanley Kubrick, ce sera plus à son 2001 : l’Odyssée de l’Espace qu’il faudra comparer ce Génération Proteus dans lesquels on pourra reconnaître quelques similitudes (les faux-semblants d’humanité de Proteus qui rappelleront un peu Hal, la scène du chant des galaxies pendant l’insémination qui comporte une approche aussi psychédélique que la Porte des étoiles de 2001…).

J’arrêterai là le jeu des comparaisons, aussi flatteuses puisse-t-elle être, pour m’attarder sur d’autres point que Génération Proteus développe seul sans se servir forcément du modèle de son voisin. Le film se révèle par bien des aspects fascinant. Par ce dialogue, notamment, entre Proteus et Susan interprétée par Julie Christie qui a fait son boulot de façon extrêmement convaincante. Et dieu sait que donner à la réplique à une entité non humaine qui n’a pas réellement de corps de référence ne doit pas être très facile. Il faut pourtant voir ces deux-là ensemble, évoluer au fur-et-à-mesure de leur confinement. Il demeure dans ce huit-clos une intimité où les spectateurs, dans leur rôle un peu voyeuriste, est perpétuellement invité à les sonder, à se demander qui gagne, qui est le plus intelligent. La machine veut parvenir à son but, la femme survivre tout en gardant honneur et intégrité. A de multiples reprises, on se demande même si cette expérience ne finit pas par se muer vers une sorte d’intimité, la machine semblant gagner en sensibilité et humanité à force d’être confrontée à son exacte opposée, une psychologue croyant plus en l’âme et l’esprit plutôt qu’à la raison et à la science qui finit par se résigner à son sort, un sacrifice nécessaire pour regagner ensuite sa liberté. Une dimension psychologique très intéressante, pas prévisible pour deux sous car il s’avère que l’ouverture laissée à l’interprétation de chacun est très vaste. Et même encore maintenant, au moment-même où j’écris ces lignes, le film quand j’y repense arrive à me faire réfléchir à de nouvelles pistes que je n’avais pas forcément pensé sur le coup. Un signe qui ne trompe pas sur la qualité de la marchandise. Même si c’est ce genre d’œuvre qui me fait voir d’un œil encore plus farouche des productions modernes comme ce tout nouveau Interstellar de qui-vous-savez.[/tab]

[tab]Quoi de mieux que de commencer le festival avec un vieux film de science-fiction? Et bien, si on exclut l’assise un peu dure des sièges, il n’y a rien d’autre! Generation Proteus, ou The Demon Seed au delà de nos contrées, s’inscrit parfaitement dans le thèmes de cette édition des Utopiales : une intelligence, ici numérique qui déraille totalement jusqu’à s’en prendre aux humains ou les étudier… Sous toutes les formes. Si, à cause du poids des années, le film a quelque peu vieilli au niveau de ses effets spéciaux, ses décors, et certains éléments technologiques – l’apparition soudaine d’une disquette 8” à l’écran a fait beaucoup rire l’assistance -, l’essence même du film reste la même et demeure tout à fait intéressante en présentant l’homme stupide qui, à force de jouer à Dieu, parvient à créer une créature numérique douée de pensée et de libre arbitre, qui logiquement, à force de n’être réduit qu’à une machine destinée à créer du profit et à détruire la planète, se retourne contre son propre créateur. L’exécution de cette rébellion est plutôt originale mais cependant malsaine, et ne plaira sans doute pas à tout le monde. En reste une sorte de classique du genre, à voir si l’on a l’occasion de croiser son chemin.[/tab][/tabs]

[line style=’dotted’ top=’10’ bottom=’10’ width=’100%’ height=’1′ color=’blue’]

[tabs tab_names=’Synopsis|Avis de Hyades Luine|Avis de Margoth|Avis de Mizakido’ style=’1′ initial=’1′]

[tab]Le réalisateur des films documentaires, David Jahn, a débuté sa carrière en tant qu’assistant dans l’atelier Giger à Zurich en 2000. Après son retour à Prague, Jahn a proposé à Giger de réaliser un DVD sur son œuvre et sa vie actuelle. Le tournage a eu lieu dans l’atelier de Giger à Zurich ainsi qu’à Gruyères où se trouvent le Musée et le bar H.R. Giger. A Vienne, ils ont réussi à filmer un interview avec le célèbre artiste du réalisme fantastique autrichien, Ernst Fuchs. A New York, les cinéastes ont rencontré Debbie Harry (Blondie) pour laquelle Giger avait réalisé deux clips vidéo. Lors des vernissages à Paris et à Prague, ils ont enregistré une série d’interviews avec d’autres personnalités du monde artistique et culturel qui sont aussi inclus dans le film. Bien que les cinéastes n’évitent pas les périodes concrètes du développement de l’œuvre du Giger, il ne s’agissait pas de faire une biographie de l’artiste.

[tab]Pour ouvrir son hommage à H. R. Giger et introduire la projection d’Alien, les Utopiales ont eu la bonne idée (en théorie) de diffuser un reportage sur le plasticien. Dans la pratique, c’était un peu moins ça. On va commencer par le plus évident : la traduction et le sous-titrage étaient calamiteux. En dehors de l’heure de gloire des localisations françaises façon Suikoden 2 ou Breath of Fire 3, on avait rarement vu une telle foire aux fautes d’orthographes et aux néologismes audacieux. Au moins aurons-nous appris qu’un « tatteur » a pour métier de faire des tatouages… Ce qui m’amène d’ailleurs au reproche de fond que je fais à H.R. Giger Revealed : on y apprend (attention, scoop !) que Giger a été une source d’inspiration pour l’univers du tatouage ou que pas mal de monde considère que son art n’est pas reconnu à sa juste valeur. On a même droit à quelques passages surréalistes comme une psychanalyse de l’art de Giger par un psychiatre qui ne l’a de toute évidence jamais rencontré ou le développement de son thème astral. On apprend même qu’il laisse parfois ses hamburgers quatre heures au four pour voir ce que ça donne… Des passages qu’aurait sans doute mis à profit Frank Pavich s’il avait consacré un documentaire à Giger dans la même veine que son excellent Jodorowsky’s Dune, mais ici sans le talent ou l’humour qui vont avec. Et au final, on en apprend très peu sur l’homme et sur son art. A mes yeux, la seule vraie vertu du documentaire est d’offrir quelques images du Giger Bar et du musée de Gruyère consacrée à l’œuvre de l’artiste. Ca fait peu et malheureusement, il n’y a pas grand-chose d’autre à retenir de ce documentaire. [/tab]

[tab]Giger est un artiste que je connais surtout via son travail sur Alien mais également via le domaine musical où il a donné de sa patte pour moult pochettes – qu’elles soient créées pour l’occasion ou simplement reprises d’œuvre déjà existantes – ou autres accessoires de scène – saviez-vous notamment que l’énorme statue dorée ornant la scène du Mylenium Tour de Mylène Farmer est l’une de ses créations ? . Et cela s’arrête plus ou moins là, ce qui est fort dommageable étant donné que j’ai toujours trouvé qu’il émanait de ses travaux que je connaissais une aura extrêmement fascinante. Mais rien n’est perdu puisque c’est quelque chose que je peux toujours changer, n’étant vraisemblablement pas prête de passer l’arme à gauche. Et pour quelqu’un qui a une connaissance somme toute limitée des travaux du défunt H.R. Giger, ce documentaire est un excellent point de départ à l’invitation à se documenter davantage sur l’homme et ses œuvres. Mais il ne faut pas en attendre davantage. Car dès lors qu’on commence un peu à gratter et creuser, on a tôt fait de se rendre compte que tout ce qui est raconté est aussi approximatif que sa traduction (faite très certainement par un illettré dyslexique qui aurait usité à outrance de Google Trad). Mais au moins le métrage montre-t-il un peu de la teneur d’un artiste qui ne laisse rien au hasard. Par delà de ses travaux, Giger est aussi une image, un véritable personnage. Et une vision artistique très personnelle. Car ce qu’il y a de plus intéressant dans ce documentaire, c’est sans l’ombre d’un doute la longue partie qui fait un peu office de visite guidée rapide et accélérée de son musée basé en Suisse. Même si j’aurai voulu en voir davantage, je remercie quand même le côté évasif dans le sens où cela invite réellement à s’y rendre – rien que la Red Room vaut bien le voyage à elle toute seule. Pour le reste, le film ne fait que rester dans la surface et honnêtement, s’il est vecteur de curiosité quant à Giger, autant sur son personnage que sur ses travaux, certains passages sont carrément tirés par les cheveux. Notamment sur le court passage où un astrologue est interviewé (what-ze-fuck?). Bref, voilà quelque chose à voir lorsque notre culture à son égard s’avère limitée, voire inexistante. Les plus connaisseurs et avisés le verront surtout comme une véritable blague totalement indigne de ce qu’on pourrait attendre d’un portrait d’un tel artiste qui aurait certainement mérité quelque chose reposant sur des bases plus riches, plus précises et plus originales et/ou perchées.[/tab]

[tab]Quoi de mieux que de rendre hommage à un génie fort original avec un documentaire tout aussi original, mais malheureusement pas exempt de défauts, aussi bien sur le fond que sur la forme. Ce doc s’attarde donc sur une partie de la vie de l’homme, au travers différentes plongées dans ses œuvres, son atelier, et différentes expositions et musées, le tout saupoudré d’anecdotes des proches mais aussi, plus étrange, d’un tatoueur, d’un psychologue et d’un… astrologue. Pas vraiment une biographie donc, et malheureusement pas non plus un film bien composé : tout part dans tous les sens, le montage est étrange et brutal, l’image n’est pas terrible, et au final, l’ensemble manque de substance et s’avère bien trop superficiel… De plus, le sous-titrage, dont nous ne connaissons pas la source, viendra achever ce qui reste : fautes d’orthographes, de conjugaison, de formulaire, voir même des échanges de mots histoire d’embrouiller tout le monde… On retiendra le “tateur”, à la place de “tatoueur”, qui, parmi d’autres boulettes, aura bien fait rire l’assistance. Pour le reste, dommage.[/tab][/tabs]

[line style=’dotted’ top=’10’ bottom=’10’ width=’100%’ height=’1′ color=’blue’]

[tabs tab_names=’Synopsis|Avis de Hyades Luine|Avis de Margoth|Avis de Mizakido’ style=’1′ initial=’1′]

[tab]Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une importante cargaison de minerai. Mais lors d’un arrêt forcé sur une planète déserte, l’officier Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage. Après que le docteur de bord lui retire le spécimen, l’équipage retrouve le sourire et dîne ensemble. Jusqu’à ce que Kane, pris de convulsions, voit son abdomen perforé par un corps étranger vivant, qui s’échappe dans les couloirs du vaisseau…

[tab]Alien est un monument de la science-fiction qu’on ne présente plus. L’hommage rendu par les Utopiales à H. R. Giger cette année à été l’occasion de le reconfirmer, grand écran à l’appui. On peut presque diviser Alien en deux parties distinctes. Il y a la découverte de l’univers, et en particulier de LV-426, du vaisseau extraterrestre et de sa cargaison. C’est à mon sens cette partie qui reste encore la plus forte aujourd’hui, même quand le style biomécanique de Giger s’est inextricablement lié à la culture populaire contemporaine, plus de trente ans après. Outre l’aspect définitivement étranger et malsain de l’art de Giger transposé à l’écran, il y a quelque chose de viscéralement oppressant dans ce planétoïde au climat stérile et hostile à la vie humaine. La suite, c’est la partie typiquement horrifique, le huis-clos dans lequel l’équipage essaye de survivre dans l’espace confiné du Nostromo. Un monstre hostile qui tue un par un les membres d’un groupe sans défense en milieu fermé, le schéma a depuis été usé (et abusé). Et pourtant, Alien réussit encore à maintenir une fraîcheur qui ferait oublier que la formule a été surexploitée ces dernières décennies. Peut-être parce qu’il a été un pionnier du genre. Peut-être pour la force de la révélation de l’ordinateur de bord. Sans doute pour la construction de la mystique de l’extra-terrestre, à la fois machine à tuer d’une pureté absolue et synthèse dérangeante de symboles freudiens de copulation et de viol. Certainement aussi pour le personnage de femme forte de Ripley dont on ne verra que rarement d’héritières dans le le genre pour les années à venir. Bref, Alien est, reste et demeurera un grand film. [/tab]

[tab]Alien a été pour moi, lors de la première fois que je l’ai vu étant petite avec mes parents via une antique VHS, la révélation de ce qu’est l’angoisse. Et n’allez pas jouer sur des synonymes tels que horreur, peur et terreur car ce sont des termes qui ne correspondent pas du tout à l’œuvre de Ridley Scott. Non, on joue sur des subtilités de mots dont je serais bien incapable d’expliquer clairement mais « angoisse » est bien dans mon ressenti personnel le seul mot valable. Et avec le temps qui passe, les multiples revisionnages faits au fur-et-à mesure de ma croissance, ce sentiment est toujours resté le même. Le revoir à ces Utopiales a marqué la toute première fois à le revoir en tant qu’adulte. Mais surtout, la toute première fois en configuration cinéma. Et honnêtement, j’espère que ce ne sera pas la dernière car si l’occasion de le voir en rétrospective en salle obscure près de chez moi se représentait encore, j’y foncera sans hésiter. Car honnêtement, même si j’ai bien grandi depuis mes huit petits printemps où j’ai vu Alien pour la première fois, je n’ai jamais ressenti l’angoisse avec une telle intensité depuis longtemps. Ce fameux passage, remis au goût du jour via le récent Alien Isolation de Sega (un peu différemment apparemment mais l’idée est là), où Ripley se retrouve seule en proie avec la bestiole, jamais je n’ai eu l’occasion de la voir avec une enclume aussi lourde dans l’abdomen. Et même si je connais bien le déroulement du film, cela faisait bien longtemps que je n’avait pas fait quelques soubresauts sur mon siège comme j’ai pu le faire là. C’est d’ailleurs pour ce fameux passage qui à mon sens peut se targuer d’à la fois définir, révéler et matérialiser via quelque chose d’organique l’Angoisse – avec un grand A, ce n’est pas une faute de frappe – qui donne à cet opus originel d’Alien toutes ses lettres de noblesse. Qui me fait dire qu’il aurait dû rester solitaire et orphelin car aucun des autres jets ne reprend et caresse ce concept qui est pour moi central à la qualité du film. Et ce, même si le second réalisé par Cameron ainsi que le plus récent Prometheus que j’ai vu il y a peu ne m’ont pas foncièrement déplu… Mais ne lui arrivent pas à la cheville. Vraiment pas. Car ce premier Alien est pour moi un chef-d’œuvre du cinéma, ainsi que le plus grand coup de génie de la carrière de Ridley Scott qui, à mes yeux, n’a jamais fait mieux alors même que ce n’était que son deuxième film. Et plus le temps passe et toujours je le vois comme intemporel tant les effets visuels et l’esthétique en général sont encore valables et convaincants à l’heure d’aujourd’hui.[/tab]

[tab]On ne reviendra pas longuement sur le film qui a fait connaître H.R. Giger et Sigourney Weaver, mais aussi fait honneur à la science-fiction, propulsé un réalisateur, et surtout frémir bon nombre de cinéphiles. Ce grand classique, premier épisode d’une longue (et chaotique) saga, n’a pas perdu de sa superbe, surtout pour un film de 1979. Une ambiance pesante, un monstre terrifiant, un rythme soutenu, le tout est toujours bien habillé malgré le poids des années, avec des décors somptueux, des effets spéciaux qui tuent encore, et un casting de choix. Un grand classique, toujours important, toujours culte.[/tab]

[/tabs]

[line style=’dotted’ top=’10’ bottom=’10’ width=’100%’ height=’1′ color=’blue’]

[tabs tab_names=’Synopsis|Avis de Margoth’ style=’1′ initial=’1′]

[tab]En 2027, alors que la 4ème guerre mondiale est terminée, suivez les aventures de la célèbre Section 9. Leur mission : faire perdurer le statu-quo d’un monde en paix apparente, bouleversé par les progrès de la cybernétique, et où hackers et terroristes menacent à tout moment de faire retomber le monde dans le chaos.

[tab]Ghost In The Shell. Étonnant de voir qu’une telle référence devenue avec le temps un mastodonte du seinen de science-fiction cyberpunk en aussi peu de tribune. Car de base, ce n’est qu’un manga comprenant simplement deux volumes publiés qui ont ensuite été adaptés en un film d’animation. Autant dire qu’on est loin du fourmillement d’un Dragon Ball, Naruto ou encore One Piece. Puis, avec le temps qui passe, le nom est resté dans les bouches qu’il en a résulté d’autres annexes surtout concentrés durant les années 2000. Parmi les spin-offs, on compte récemment cette série de quatre OAVs nommée Arise, une préquelle du Ghost In The Shell originel puisque ces OAVs nous montrent la naissance de la fameuse section 9 qui a tant fait tourner les têtes d’un large public acquis à sa cause. Une séance présentée comme prestigieuse puisque ce marathon recoupe l’intégralité d’Arise dont les deux derniers épisodes n’ont jamais été diffusés en France (officiellement tout du moins). Voilà la façon dont nous est présenté la chose par le président des Utopiales himself qui ne cache pas s’être réservé la soirée pour assister à l’événement, envers et contre toutes les responsabilités qui lui incombent de par son rôle. Autant vous le dire tout de suite, la faute à un horaire très juste quant aux derniers transports en communs, j’ai dû quitter la salle sans avoir vu l’ultime épisode. Ce qui est bien dommage étant donné que les OAVs restent très fidèles à l’esprit original. Une jolie cohérence qui ne met nullement en doute la crédibilité de ce qui se doit être les origines de Ghost In The Shell quand bien même le projet a été mis dans les doigts d’une nouvelle tête, Kazuchika Kise. Un travail de fan fait pour les fans car même si le côté temporel antérieur fait que l’on peut très bien comprendre les événements et le contexte sans avoir connaissance de la base originelle, le fan service ajoute beaucoup à l’intérêt d’Arise. Voir apparaître les uns après les autres les membres qui formeront la section 9 est en effet véritablement jouissif et le major Mokoto Kusanagi n’a en rien perdu de son charisme. Le récit se met bien en place et le rythme se veut très disparate, un effet montagne-russe oscillant entre sommets d’action trépidante – mention spéciale au second chapitre, vraiment haletant – qui scotche à son siège adouci entre creux plus calmes et posés où le spectateur a tout le loisir de se perdre dans la réflexion et contemplation de l’univers en place. Car du succès de Ghost In The Shell, c’est sûrement de ces deux derniers aspects qu’il en retire sa force, le tout entouré par cette ambiance très personnelle qui le caractérise depuis le début. Et vu la frustration qui m’a chatouillé en quittant la salle avant la fin, on ne s’y trompera pas : les fans adoreront, les autres qui ne connaîtraient pas cette référence (hormis très certainement son nom) y trouveront également leur compte en leur donnant envie de découvrir tout le reste à condition que la maturité et complexité de l’œuvre ne les déroute pas trop.[/tab]

[/tabs]