Pour celles et ceux qui n’ont jamais assez de cinéma durant quatre jours, les Utopiales proposent moult projections supplémentaires en parallèle de la compétition internationale, avec des rétrospectives, des séances spéciales, et différents hommages. Pour cette édition 2022, il n’y aura eu pour ainsi dire qu’une seule représentation spéciale, très musicale d’ailleurs, le reste du planning ayant été porté sur l’hommage exceptionnel à un grand homme de l’animation japonaise, à savoir Monsieur Rintarō.

La séance spéciale

Inu-Oh

Dans le Japon du 15ème siècle, Tomona, un joueur de biwa aveugle, rencontre Inu-Oh, un jeune garçon difforme, masqué et danseur virtuose. Désormais inséparables, ils forment un duo extraordinaire, captivant le public lors d’incroyables prestations…

Avis de Vidok

Le dernier né de Masaki Yuasa était attendu. Le réalisateur de Lou et L’île aux sirènes ou de Ride Your Wave tente ici un opéra rock au XIVème siècle japonais. Entre nous, il n’était pas attendu par votre serviteur. Même si certaines de ses réalisations se trouvent dans ma watch list, je suis vierge de ce réalisateur. Autant dire que j’ai découvert son univers de plein fouet. Comble du malheur pour lui, Inu-Oh est une comédie musicale : un genre que je n’affectionne pas particulièrement. Et encore plus sur son genre musical. Autant dire que je ne serai pas la personne la plus à même d’en parler. Toutefois, il faut reconnaître à Inu-Oh une narration audacieuse. La première partie, relativement classique, permet de bien poser le contexte. L’intégralité du film n’hésitera pas à alterner passé et présent, pour nous présenter chaque facette de l’histoire. Celle-ci s’appuie sur l’amitié improbable entre Tomona, jeune garçon aveugle, androgyne, qui décide de devenir bonze joueur de biwa (instrument à cordes, traditionnel, japonais) et Inu-Oh, un enfant difforme de naissance, masqué. Leur duo, rafraîchissant, va tenter de révolutionner les habitudes musicales du pays. Et si leur progression se laisse suivre avec plaisir, la narration par la musique, quand celle-ci ne vous touche pas, est plus difficile à apprécier. Audacieuse, ou plutôt impressionnante, est la réalisation. Animation impeccable, synchronisation labiale, festival de couleurs, courts passages en 3D, Inu-Oh est difficilement critiquable. Je lui reconnais son histoire, touchante, sa fin amère, sa narration étonnante, et sa technique fabuleuse. Mais je ne suis pas le bon public pour lui : ses concerts de plus en plus longs m’ont perdu pendant la projection.

Avis de Margoth

Nul doute que le destin d’Inu-Oh sera de rester cantonné aux sphères de niche confidentielles d’animation japonaise d’auteur. Au même titre que le pan d’Histoire effacé du personnage éponyme, sorte d’Elephant Man du Japon féodal, ayant apparemment réellement existé dont il se base afin de dérouler un joli conte musical. Qui tente certes tout pour être accessible mais joue tellement la carte audacieuse de lier un contexte à un fil musical que pourtant tout oppose que le résultat risque de ne pas plaire à tout le monde. A savoir, un Japon féodal de fond avec une forme musicale des plus modernes, plus occidentalisante qu’autre chose, quitte à pousser le bouchon encore plus loin. Ou comment transformer le biwa en guitare électrique afin de métamorphoser le gagaku en gros spectacle rock, pleinement inspirés de Queen et Bowie. Si la première partie reste très conventionnelle afin de bien asseoir son contexte, c’est peut-être là où le bât blesse tant cela amène tout l’aspect musical sur la suite où tous les morceaux s’enchaînent quasiment sans temps mort. Quand bien même la qualité, tant sur les compositions que sur la narration visuelle de plus en plus alambiquée, l’indigestion n’est pas forcément très loin. Aspect musical mis à part, cette petite histoire d’amitié entre Inu-Oh, être maudit d’apparence grossièrement difforme – dont l’animation de mouvement, tout particulièrement dans la danse est franchement magnétique – et Tomoma, moine joueur de biwa rendu aveugle dans son enfance à cause d’un artefact maudit se révèle franchement touchante. C’est montrer que deux personnes marginales peuvent accomplir de grandes choses quand bien même l’amère finalité rappelle que la nature du handicap favorisera toujours certains par rapport aux autres. Ou qu’une fois que l’on arrive à décrocher la timbale de se faire reconnaître au sein de la société, on va de l’avant sans se retourner en laissant ses vieux amis pour compte. Tout un tas de petites morales universelles qui trouvent tout autant de sens dans notre société d’aujourd’hui. Bref, Inu-Oh ne se posera certainement pas comme un incontournable mais a de quoi toucher. Encore faut-il qu’il parvienne à atteindre le public qui lui correspond.

Avis de Mizakido

Une comédie musicale, très rock, en animé ? Mais oui, pourquoi pas ! C’est en tout cas ce que nous propose Inu-Oh, nouveau film réalisé par Masaaki Yuasa (The Tatami Galaxy, Ride Your Wave, Devilman Crybaby…) et le résultat est globalement plutôt convaincant ! Après une bonne demi-heure de mise en place de l’intrigue, nous passons la seconde vitesse pour un pamphlet de plusieurs compositions visuelles et musicales basées sur d’anciens récits épiques japonais, avec pour mot d’ordre de balancer la sauce tout en proposant constamment un contre-pied assez grisant entre l’époque et le style des compositions diffusé dans nos oreilles, où les chants accompagnés du traditionnel shamisen sont remplacés par un rock pêchu, avec toutes les mimiques du genre… Tout en restant cohérent visuellement dans le Japon traditionnel, avec tout de même, pour bien montrer qu’il ne s’agit pas d’une fiction historique, l’ajout de folklore avec son lot de yokais et superstitions. La réalisation qui propulse l’œuvre est franchement de haute volée, avec la mise en scène époustouflante de ces concerts, qui se suivent tant bien que mal entre la lecture des sous-titres et les explosions de couleurs projetées à l’écran. On pourra regretter que les introductions pour chaque nouveau récit soient aussi longues et moins clinquantes, et pour beaucoup de spectateurs, l’enchaînement de chansons pourra assurément lasser les oreilles. Une meilleure répartition de l’intrigue et des moments musicaux aurait sans doute mieux aidé le film.

Hommages à Rintarō

C’est non sans une certaine fierté que l’équipe des Utopiales a annoncé la venue exceptionnelle de Rintarō, célèbre réalisateur de l’animation japonaise. Si vous avez vu la série Albator, la version anime de Metropolis, ou encore Manie Manie, c’est que vous connaissez son travail. Pour l’occasion, outre notamment une conférence avec Marc Caro, le festival s’est définitivement appliqué pour rendre hommage à ce grand homme, avec une longue soirée proposant trois de ses films, se terminant trop tard dans la nuit pour que nous puissions y assister, ainsi que la diffusion de trois pellicules aux horaires traditionnelles des rétrospectives : Galaxy Express 999, présenté ici dans sa version restaurée en 4K, Harmagedon : Genma Wars et L’Épée de Kamui.

Galaxy Express 999

Les aventures d’un petit garçon qui voyage de planète en planète à bord d’un train, le Galaxy Express 999, dans le but de venger la mort de sa mère.

Avis de Mizakido

Je dois avouer n’être absolument pas calé en ce qui concerne l’univers d’Albator / Captain Harlock hormis de pouvoir visuellement reconnaître le style de Leiji Matsumoto parce qu’il a bossé sur Interstella 5555, et finalement, Galaxy Express 999 est ma première véritable plongée dans la licence, alors que l’intrigue se déroule en parallèle de celle du célèbre corsaire de l’espace. Il faut bien commencer quelque part, et pour le coup, cette version raccourcie du premier arc du manga relatant la quête de vengeance du jeune Tetsurō aidé par la mystérieuse Maetel, est une bonne mise en bouche ! L’univers et l’intrigue tout d’abord, à savoir un space-opera baignant dans les années 70, est toujours cohérent, et le voyage de nos deux protagonistes sera l’occasion de découvrir de lointaines contrées aux environnements visuellement pertinents, avec la rencontre de nombreux personnages et quelques guest-stars qui font toujours leur effet. Évidemment, si l’animation a subi les effets du temps, avec un manque criant de fluidité, quelques accrocs dans les cellulos et une répétition de quelques plans durant certaines scènes, ce que propose ce film qui fêtera bientôt ses 45 bougies reste encore très agréable pour les yeux, surtout avec la très belle restauration 4K diffusée durant ce festival en prévision d’un futur blu-ray, et suffisamment prenant pour être encore regardé de nous jours (ces couleurs purée !), avec une mise en scène bien rythmée et une histoire globalement bien écrite, riche en émotions, en action et quelques surprises. Si bien que maintenant je suis en possession des DVD des deux séries Captain Harlock, pour poursuivre (ou vraiment débuter ?) l’aventure.

L’Épée de Kamui

Au XIX e siècle, durant la période mouvementée du Bakufu, un orphelin tue celui qu’un informateur lui a désigné comme étant l’assassin de sa famille. Des années plus tard, il découvre qu’il a en fait tué son père et que son informateur était le véritable meurtrier…

Avis de Vidok

Le préambule à la projection était le premier épisode d’Albator, en VO, complet et avec la bande son originale. Il y avait donc de quoi être de bonne humeur pour L’épée de Kamui. Film d’animation de 1985, il se révèle étonnamment bien conservé, un trait daté mais élégant, une mise en scène de qualité, des personnages intrigants et des compositions audacieuses mais pertinentes. L’histoire, mêlant vengeance, amitié, drame familial et voyages, est passionnante à suivre, à tel point que l’on sera vite tenté de reprocher les étonnantes longueurs. Le film se perd à plusieurs reprises dans des récits inutiles, au détriment du développement des véritables pans de scénario. L’histoire est à tel point généreuse qu’elle en vient à être narrée au travers de textes lors du dernier quart. Comme si le budget et/ou le temps avait manqué. Comme si adapter ce roman en un seul film n’était que difficilement réalisable. L’épée de Kamui aurait mérité d’être scindé en deux, pour être à la fois plus digeste – les 2h12 sont costaudes à tenir – et pour approfondir certains événements, pour certains balayés en quelques mots. Rintaro réussit toutefois à proposer une véritable fresque japonaise, prenant place sur plusieurs continents avec des personnages bien marqués.

Avis de Margoth

Plutôt agréable en guise de préambule d’avoir le tout premier épisode d’Albator. En VO qui plus est, ce qui vient franchement bien relever le niveau de la seule VF que je connaissais. Une série que l’on ne présente plus et qui a su marquer son époque, même si l’on sent clairement aujourd’hui les affres du temps sur l’animation parfois très sommaire. Il en sera de même avec Harmagedon le lendemain où un autre épisode sera diffusé. Un vrai petit plaisir « plus nostalgique tu crèves » qu’on aimerait bien voir lors de vraies séances cinéma en lieu et place des interminables pubs. Le fait de voir Rintarō lui-même présenter ses petits bébés est aussi un plus non négligeable tant l’homme semble être passionné et généreux, même extirpé de sa retraite. Nul doute qu’il aurait pu se laisser aller à des discours sans fin d’anecdotes diverses si on lui avait laissé faire à sa guise. Ce qui ne veut pas dire que l’on sera plus clément en ce qui concerne L’Épée de Kamui. Car s’il n’y a pas que de mauvaises choses qui en émanent, bien au contraire, on peut quand même lui reprocher un très gros souci de rythme. Deux heures au compteur où on a fréquemment l’impression que ça digresse sur des choses inutiles tout en étant confronté à des éléments qui auraient sans doute mérités d’être développés avec une vraie mise en scène et non un simple texte d’ellipse. On garde en bouche comme une sensation désagréable que l’œuvre aurait sans doute gagné à tenir sur deux formats d’1h30 chacun, histoire de pouvoir s’attarder sur tout ce qui a pu être pensé tout en profitant du fait d’être plus digeste. Cette grosse critique mise à part, on ne doute pas que L’Épée de Kamui a su trouver le succès au sein de l’archipel nippon à sa sortie en 1985. Le travail artistique et d’animation reste encore aujourd’hui fort joli. Mais c’est surtout le volet audio qui reste impressionnant. Tant dans son association à l’image que par la composition. Nul doute qu’hybrider éléments traditionnels à d’autres influences plus modernes tirant davantage vers le j-rock gentillet était audacieux à l’époque. Alors, même si L’Épée de Kamui ne se montre pas comme un chef d’œuvre absolu, il vaut mieux voir en lui un bon point culture toujours bonne à avoir sur les vestiges de l’histoire et développement du cinéma d’animation japonaise.

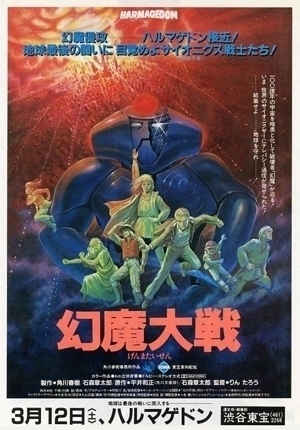

Harmagedon : Genma Wars

Une princesse transylvanienne, un étudiant et un guerrier vieux de 2000 ans sont choisis pour faire partie d’une troupe de combattants créée afin de stopper une entité extraterrestre résolue à détruire l’univers.

Avis de Vidok

Harmageddon a des allures de superproduction d’animation. Une réalisation impressionnante pour l’époque, avec Rintaro au pilotage, Katsuhiro Otomo (Akira) au scénario, Yoshinori Kanada à l’animation (Galaxy Express 999, Princesse Mononoke), le tout au sein du studio Madhouse. Harmageddon est l’adaptation de deux mangas et de nouvelles. A l’image de l’épée de Kamui, il est particulièrement dense avec ses 2h15 de récit.Tout est présent pour le rendre épique : une troupe d’humains aux super-pouvoirs, venant des quatre coins du monde, s’allient pour faire face à Genma, une entité maléfique extraterrestre. Les décors apocalyptiques se succèdent : visuellement, Harmageddon est irréprochable. En revanche, son rythme particulièrement lent nous amène à piquer du nez à plusieurs reprises. Malgré sa durée confortable, il oublie également de développer plusieurs protagonistes, pour lesquels nous n’arrivons pas à développer d’empathie. Et alors que la fin promettait de terminer en apothéose, elle est expédiée en moins de temps qu’il faut pour en parler. A nouveau, comme l’épée de Kamui, c’est à se demander si Harmageddon n’aurait pas mérité une mini-série plutôt qu’un seul film aussi long. Harmageddon est la définition même du film intéressant et impressionnant à voir, même en 2022, pour sa culture, mais qui ne laisse pas un souvenir impérissable. Difficile de lui pardonner son rythme aussi lent.

Avis de Margoth

Amusant de voir que l’on peut avoir les mêmes griefs et un verdict similaire sur Harmagedon qu’avec L’Épée de Kamui. Dans les deux cas, nous avons un long métrage dépassant les deux heures qui paraît beaucoup trop long et surtout loupe son coche sur les éléments sur lesquels on s’attarde au détriment des autres qui auraient pourtant mérités d’être développés. Encore une fois, le format pose problème : nul doute qu’Harmagedon aurait plus gagné à être une série animée d’une douzaine d’épisodes où chaque détenteur de pouvoirs psychiques destiné à sauver le monde aurait pu trouver sa place. On aurait peut-être compris pourquoi cette princesse chargée de réunir des élus dotés de puissants pouvoirs psychiques afin d’éradiquer une dangereuse entité extraterrestre menaçant la Terre passe du look de la Petite Impératrice de L’Histoire Sans Fin à celui d’April des Tortues Ninja d’un seul coup d’un seul. Au lieu de cela, on subit de se focaliser quasi-complètement sur un personnage central qui finit vite par se révéler insupportable, se faisant épauler dans la dernière partie par tout un tas de protagonistes sortis d’on ne sait où, certains allant même jusqu’à lui enseigner les bases de ses pouvoirs qui viendront à bout de l’entité qui menace le monde. Sachant qu’il s’agit là des vingt dernières minutes grosso modo, on laisse imaginer toutes les pérégrinations de cet ado dans la fleur de l’âge absolument inutiles à l’accomplissement de la finalité de la quête (triangle amoureux amenant discorde avec son meilleur ami ou autre obsession quasi-incestueuse à l’égard de sa grande sœur) que l’on doit se farcir… Sans compter les divers moments de gros plans statiques sur les visages assez interminables qui doivent bien représenter une petite dizaine de minutes à eux tout seul si on les additionnait. Bref, Harmagedon ennuie mais surtout agace. Là encore, à défaut de jouir d’une qualité indiscutable, c’est surtout pour tout un aspect purement technique qu’Harmagedon a pu faire son trou et jouir d’une certaine estime. Rintarō réussit le tour de force de parvenir à tout mettre en œuvre afin que le travail de Katsuhiro Ōtomo parvienne à trouver vie au travers des écrans alors que tout le monde était persuadé que c’était chose impossible. Ce qui aura comme future conséquence, trois ans plus tard, de voir le référentiel Akira adapté. De la même manière, Rintarō n’a pas lésiné sur les environnements, notamment ceux de Tokyo des années 80 très crédibles, ce qui n’était pas forcément si courant dans le monde de l’animation plus propice à poser des contextes féodaux ou totalement imaginaires.

Avis de Mizakido

Au début des années 80, Rintarō travaillait sur un nouveau projet, et pour le character-design, il fit appel ni plus ni moins à Katsuhiro Ōtomo, qui oeuvrait déjà depuis quelques années à la publication de son célèbre Akira après le succès de Dōmu. L’association de ce duo détonnant résulta sur Harmagedon : Genma Wars, adaptation du manga de science-fiction du même nom. Détonnant… Sur le papier uniquement. Bon, Ōtomo n’a fait que le design des personnages et Rintarō a supervisé l’animation, mais du côté du scénario, c’est un peu le bazar et l’ennui. Durant la première moitié du film où l’intrigue se met en place, nous suivons les pérégrinations de nos deux héros, à savoir une princesse qui semble être la réincarnation d’une entité spatiale ayant déjà rencontré le démon bouffeur d’univers qui veut faire de ce dernier un néant, et un lycéen un peu paumé qui vient de découvrir (sous la menace) qu’il détient des pouvoirs psychiques. Et donc, cela doit bien donc durer 30 à 45 minutes ? Puis arrive d’autres élus venant des quatre coins dont les pouvoirs ont l’air complètement inutiles quand ils nous sont véritablement présentés. Vont-ils aider notre héros, qui s’est fait plaquer, car complètement insupportable et parce que sa grande sœur est à priori trop collante ? Pas vraiment. Et c’est reparti pour un long moment de dialogues mornes avant enfin l’affrontement final, torché en quelques minutes par je ne sais plus quel moyen, mais sans doute sans l’aide de personne ou d’un coup de bol. Le film manque donc globalement de relief et de rythme, avec des personnages mous qui semblent plus parler qu’autre chose sans jamais passer à l’action. L’animation est pourtant excellente, Rintarō étant aux commandes, avec beaucoup de fluidité et des décors fourmillant de détails. C’était joli donc, mais vraiment ennuyeux. Au moins, cette œuvre finalement peu connue (et assez dispensable) aura sans doute permis à Ōtomo de valider le fait que son style graphique passe très bien à l’écran entre les mains des bonnes personnes, et concerté sa volonté de passer à la réalisation de longs métrages d’animation. Le résultat, on le connaît, sortira en 1988 : le film adapté d’Akira, qui bouscula à jamais l’industrie cinématographique.

Les rétrospectives

L’Échelle de Jacob

Jacob Singer, un employé des postes new-yorkaises, est assailli de cauchemars durant ses journées. Jour après jour, il s’enfonce dans la folie…

Avis de Vidok

Récupéré en DVD à petit prix, je m’étais dit qu’il me fallait prendre le temps de découvrir L’Échelle de Jacob. Aubaine : le voilà en ouverture de ces Utopiales 2022. L’appel du grand écran n’a pas de prix (si ce n’est celui de l’entrée, certes). L’Échelle de Jacob a, dans l’univers du jeu vidéo, la réputation d’avoir inspiré la série des Silent Hill. Rien que ça. De l’aveu même d’Akira Yamaoka. Alors forcément, le fan de Silent Hill que je suis a su être particulièrement attentif. Et effectivement, nous retrouvons plusieurs éléments propres à Silent Hill, mais en réalité issus de L’Échelle de Jacob. Sans surprise, la dimension parallèle avec les murs décrépis, les barreaux tout autour, le grillages au plafond, des pseudo-monstres convulsant, des têtes sans visage, tout y est, à plus ou moins forte dose. De même, L’Échelle de Jacob a pour lui cette ambiance malaisante étonnamment reprise par la Silent Team. Le film est assez peu effrayant, en soi, il nous met surtout mal à l’aise, nous questionnant régulièrement sur la véracité des situations. Le film a 32 ans. Par conséquent, certains ressorts scénaristiques sont désormais connus. En 1990, sa fin a très certainement dû en laisser plus d’un stupéfait. Nous sommes happés dans l’aventure incroyable de Jacob, avec ses différentes couches de réalités, rêves et cauchemars. Quand bien même le jeu de certains acteurs a pu vieillir, le film réussit à maintenir un climat oppressant du début à la fin. 32 ans plus tard, L’Échelle de Jacob continue de fasciner.

Avis de Mizakido

J’avais entendu vaguement parlé de L’Échelle de Jacob je sais plus par quelle vidéo (probablement sur Blow Up) et le fait qu’il passe aux Utopiales était l’occasion parfaite de découvrir l’œuvre avec une certaine curiosité. Ce qui semble être au départ un film de guerre assez classique se transforme en fait en une intrigue mélangeant science-fiction et beaucoup d’horreur. Il est facile de voir pourquoi c’est un classique : scénario bien ficelé et suffisamment mystérieux pour tenir en haleine jusqu’au bout, ou alors je suis un peu idiot pour pas avoir vu les ficelles, des acteurs impeccables (marrant de voir Eriq La Salle d’Urgences et Macaulay Culkin dedans d’ailleurs), et une partie horrifique assez frissonnante et particulièrement dérangeante pour moi vu que je déteste par dessous tout (et avant les fantômes de Project Zero) ces entités maléfiques qui surgissent sans prévenir, avançant par à-coup en agitant la tête de façon frénétique. Ce que je ne savais pas au départ, c’est que toutes les idées horrifiques du film étaient derrière l’inspiration première de la Team Silent pour sa célèbre série des Silent Hill ! Alors durant la projection, je me suis souvent dit « c’est bizarre cela fait quand même pas mal penser à Silent Hill, avec ces monstres hideux, ces lieux poisseux et toute la psychose qui atteint le héros ! »… Tu m’étonnes ! Comme quoi, on découvre des choses tous les jours. A voir en tout cas !

La Mutante

En réponse à un message envoyé dans l’espace qui indiquait l’existence humaine, une équipe scientifique reçoit un échantillon d’ADN extraterrestre et donne naissance, en secret, à une mutante…

Avis de Margoth

Voir la file d’attente massive pour Maurice Le Fantastique aura su confirmer mes états d’âme sur mon programme. Car si voir une adaptation de conte de Terry Pratchett était évidemment tentante, difficile de résister non plus à alimenter sa culture de petit nanard pour briller en société lors des lendemains difficiles entre potes où la gueule de bois règne en maître. La Mutante semblait avoir tout pour rentrer dans cette catégorie et a finalement très bien rempli son rôle en la matière. Si à sa période de sortie (en 1995), la production était d’envergure et avait tout pour divertir le grand public sur TF1 lors d’un dimanche soir ennuyeux – dans ce même genre de catégorie, on se souviendra d’Anaconda avec Jennifer Lopez qui aurait mieux fait de se contenter de sa carrière musicale – on se situe de plus pile poil dans les cas de figure qui vieillissent très mal. Tant dans l’approche de ton que les effets spéciaux où la 3D commençait à se démocratiser sans qu’elle n’atteigne les sommets techniques d’aujourd’hui. Au final, La Mutante remplit plutôt bien son objectif. Très certainement de qualité indigne vis-à-vis du budget loin d’être déconnant qu’on a pu lui allouer pour le réaliser (même à l’époque, on était loin du chef d’œuvre), il vaut mieux le percevoir avec une certaine dérision propre à la série B. Roger Donaldson tente ici de mixer divers genres entre SF horrifique, thriller sexy et action… En vain tant aucune facette exploitée arrive à faire mouche. En terme de distribution, si l’on retrouve quelques têtes familières comme Ben Kingsley, Michael Madsen ou Marg Helgenberger, la plupart semble peu concerné par leur rôle. Exception faite de Forest Whithaker qui se débat comme un beau diable avec son personnage trop mal développé pour être véritablement intéressant. Finalement, il faudra se tourner parmi la jeune graine en terme de CV afin de vraiment trouver un rôle et acting qui fait mouche avec la mannequin Natasha Henstridge qui signe son tout premier rôle au cinéma (et du film en question). Voilà peut-être une des seules choses qui vient sauver les meubles et apporter un peu d’intérêt à cette histoire de fuite et chasse à la créature hybridant gênes humains et extraterrestres. Un côté d’autant plus alien que les travaux de Giger ont été utilisés sans pour autant qu’ils soient forcément bien exploités dans l’ensemble. Bref, pas formidable mais avec un petit truc en plus qui l’empêche de rentrer dans la catégorie des navets. D’autant plus si l’on se remet d’une cuite, que ce soit avec 3 grammes de reste dans le sang et/ou un régiment de marteaux-piqueurs qui agissent de concert dans la boîte crânienne.

Avis de Mizakido

A-t-on eu raison d’aller voir La Mutante plutôt que Maurice le Chat Fabuleux ? Peut-être bien oui, ce dernier sortant en décembre au cinéma de toute manière ! J’avais vaguement souvenir de ce nanar en puissance avec ses effets spéciaux tous pourris, mais je n’ai pas souvenir de l’avoir vraiment vu, enfin, du moins maintenant, c’est chose faite. Bon, le scénario n’est pas franchement révolutionnaire, mais le film propose son lot de moments gores, de répliques bien senties et surtout d’un indéniable sens de l’humour, qu’il soit volontaire ou non. L’intrigue se suit plutôt malgré la bêtise assez conséquente des protagonistes qui ne cessent de traquer l’alien évadée, tombant dans ses pièges et la ratant toujours de quelques minutes alors qu’elle s’exerce sans aucune retenue aux pires sévices et meurtres. Le design de la créature prédatrice (et castratrice), quand elle n’est pas modélisée en une horrible bouillie 3D mal incrustée à l’écran (1995 ne justifie rien), est sans doute la seule réussite du film, car imaginée par HR Giger. Il faut dire que malgré le casting assez conséquent embauché, avec notamment la présence de Michael Madsen et Forest Whitaker à l’affiche, celui-ci n’a guère été mis à contribution, avec des dialogues et des situations assez navrantes de stéréotypes et d’une écriture assez sommaire. Et encore, ces deux là ont un véritable rôle, contrairement à Marg Helgenberger qui est presque que là pour faire la potiche à sauver et Alfred Molina qui ne sert que d’élément comique… Heureusement que tout le monde a pu rebondir de belle manière dans l’industrie cinématographique ! Peut-être parce qu’il n’y avait rien d’autre à ce moment là, le succès a été suffisant pour que trois suites s’ensuivent, avec une qualité, comme il est souvent de coutume, très très déclinante. M’enfin, pour passer une soirée assez tranquille devant un truc incroyablement idiot mais quelque peu rigolo, La Mutante reste, à l’instar de (mine de rien) pas mal « d’œuvres » de Paul W. S. Anderson, un choix assez cohérent.

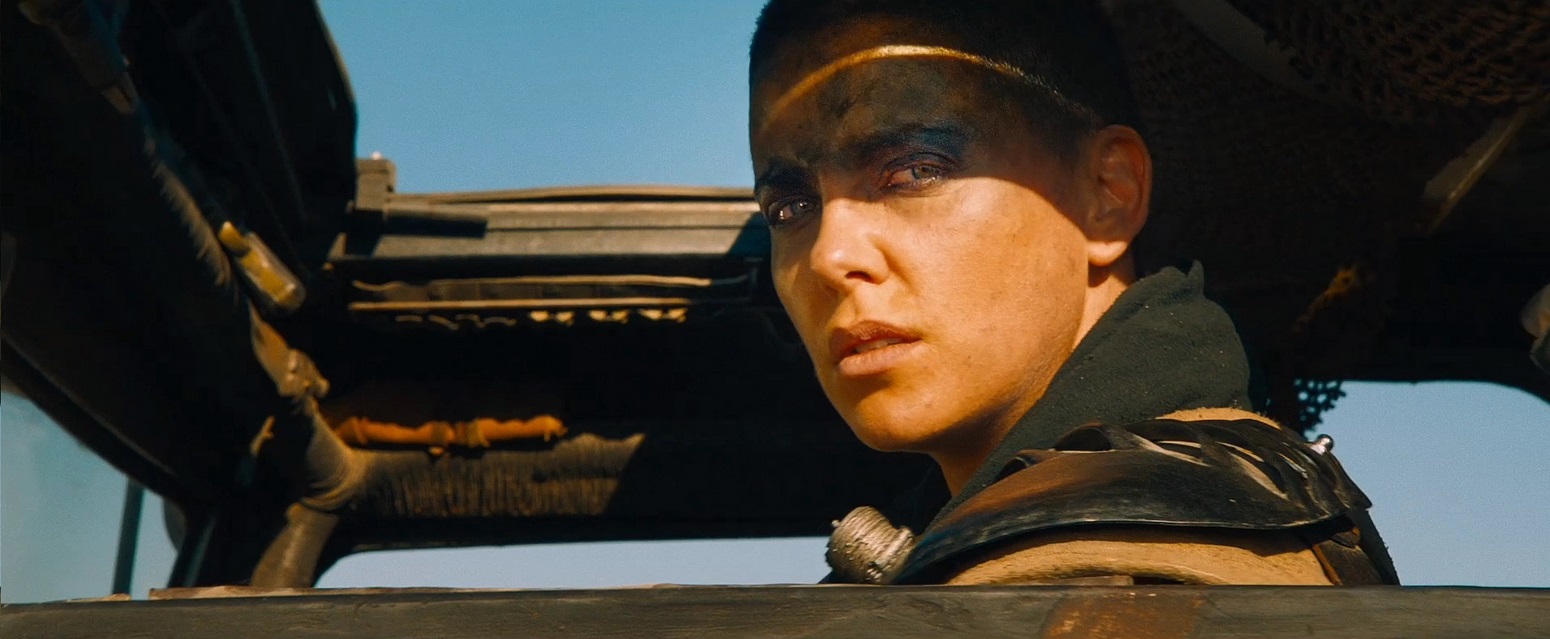

Mad Max : Fury Road

Dans un désert post-apocalyptique, une femme se rebelle contre un dirigeant tyrannique, une adoratrice psychotique et un vagabond nommé Max.

Avis de Margoth

Voilà une excellente occasion de découvrir ce quatrième volet de Mad Max que l’on n’osait pas espérer. Avec tout le confort d’une configuration cinéma pour bien faire ! De mon côté, j’apprécie surtout le tout premier qui pose les bases de manière plutôt simple et minimaliste. Beaucoup moins le second qui, même s’il commence à partir vers son exubérance punk caractéristique et fascinante (et qui fait partie des charmes de la saga, Borderlands niveau jeux vidéo ne pouvant nier avoir pomper l’influence jusqu’à la moelle). Et le troisième… Peut-être aurait-il dû être enterré dans le désert avec les cartouches Atari d’E.T – au moins lui retiendra-t-on l’excellent morceau de Tina Turner. Voilà sans doute pourquoi je suis autant restée si farouche au sujet de ce nouveau volet sorti en 2015. A tel point qu’il aura fallu attendre cette édition 2022 des Utopiales afin de sauter le pas. Et au final, ce Fury Road ne vient toujours pas combler les points que j’aurais aimé trouvé dans les deux opus précédents, à savoir laisser un peu le vrombissement des moteurs tranquille afin d’avoir l’occasion de contempler les micro-sociétés (ou autres tribus moderno-aborigènes, c’est selon) du monde post-apocalyptique de George Miller. Parce que l’esthétique punk et extrême qui va de concert avec la décadence totalement pervertie d’une bonne frange de l’humanité, voilà bien des aspects assez fascinants. Et du peu que l’on voit de la Citadelle d’où part les hostilités de Fury Road, cela semblait prometteur et grandiose. Sauf que l’on en sort vite, le cœur du propos ici étant un aller-retour dans le désert. Soit, au moins, l’epicness est au rendez-vous : les véhicules, encore plus pimpés que dans la trilogie originelle qui commence tout de même à dater, pétaradent à fond la caisse au rythme des divers moments de courses poursuite. Du grand spectacle qui, de plus, est mené à l’ancienne, sans usiter des facilités 3D de synthèse actuelles. Cela ne paraît rien mais voir de la vraie taule voltiger fait plus son petit effet que des particules numériques. Bref, à ce niveau, c’est soigné et ça déménage. D’autant plus que l’absence du charisme de Mel Gibson ne se fait pas trop ressentir, même si l’on préférera amplement Charlize Theron dans le rôle de Furiosa qui pique la vedette comme il faut à Max (ici joué par Tom Hardy), plus grognard et ours mal léché que jamais. Belle impression donc à la sortie de salle, surtout flattée par la configuration cinéma exacerbant l’action. Pour autant, nul doute qu’en simple visionnage sur mon canapé, je n’aurais sans doute pas été aussi clémente tant le déluge d’action sans forcément s’attarder sur trop de cérébral – alors que le background y est pourtant très propice – est trop abrutissant pour rentrer dans mes bonnes grâces. Après, ne crachons pas non plus dans la soupe : après le troisième Mad Max, on revient quand même de très loin.

Dredd

Mega City One est une métropole tentaculaire rongée par le vice. Une nouvelle drogue, contrôlée par une ancienne prostituée, s’y propage…

Avis de Mizakido

Plutôt que d’accompagner mes deux compères pour aller me prendre la tête sur The End of Evangelion (vu il y a peu de toute manière), j’ai préféré aller me tartiner une bonne tranche d’action sous testostérone et qui annonçait du lourd : Dredd. Pas celui de 1995 avec Stallone, mais celui de 2012 avec Karl Urban. J’ai tendance à ne pas aimer les reboots, mais là, vu que l’on partait du plus profond des abysses, cela ne pouvait pas être pire ! En quelques mots : si vous aimez les films délicieusement idiots avec des explosions et aucune subtilité, Dredd est fait pour vous. Reprenant quelque peu le concept de la tour à gravir de The Raid avec ses étages à gravir de plus en plus compliqués et le boss final tout en haut, c’est pas moins d’une 1h30 de pure pétarades, mandales dans la gueule et autres joyeusetés du genre pour un résultat détonnant et complètement inattendu ce qui devient au fil des années (et de révélations) une œuvre culte et terriblement efficace. S’attachant avant tout à respecter (cette fois-ci) le comic originel, Dredd est ultra-violent, avec une mise en scène musclée et pyrotechnique abusant des plans serrés et de ralentis bien trashs. Du sang, des boyaux, de la drogue, et des armes partout, et un scénario écrit sur un ticket de métro, bien entendu.. Karl Urban, qui n’enlève JAMAIS son casque durant toute la durée de la pellicule, est absolument terrible, balançant punchlines sur punchlines tout en faisant CONSTAMMENT la gueule, Olivia Thirlby campe une sidekick mutante et clairvoyante (!) efficace, et enfin Lena Headey, quelque peu éloignée (mais pas trop) de son rôle de Cersei Lannister, joue une méchante implacable et psychotique. En bref, si on exclut les effets spéciaux un peu datés doublés de ralentis un peu poussifs pour juste vendre de la 3D, Dredd est un vrai régal encore très sous-estimé.

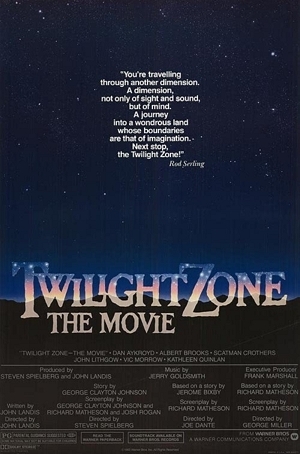

La Quatrième Dimension : Le Film

Vingt ans après la dernière saison de La Quatrième Dimension, quatre des réalisateurs les plus en vue d’Hollywood décident de rendre hommage à la série qui les a émerveillés et construits. Ils réadaptent alors chacun un épisode emblématique.

Avis de Mizakido

Cet hommage sorti en 1982 sous forme de reprises d’épisodes cultes de la série culte de science-fiction des années 60, est une plutôt bonne surprise. Il faut dire que derrière, il y a ni plus ni moins que Steven Spielberg, John Landis, Joe Dante et George Miller à la réalisation de cet omnibus ! Chacun signe donc un segment, avec évidemment la patte et le style qui lui est propre, et il est fort facile, quand on connaît la cinématographie des quatre loustics de savoir qui a fait quoi. Si John Landis est peut-être le moins évident à retrouver vu le côté assez hétéroclite de son travail, mais celui de Spielberg, Miller et surtout Dante sont immédiatement reconnaissables. C’est d’ailleurs celui de Joe Dante que je retiendrais le plus tant les moyens mis en œuvre ressortent vraiment à l’écran, l’homme s’étant attaché à reproduire une version “(ir)réaliste” d’un dessin-animé, avec d’énormes références aux courts de la Warner Bros, tout en ajoutant une tonne d’humour noir, de l’horreur et d’effets pratiques avec notamment de plutôt dérangeantes marionnettes. Une sorte de prémisse à son Gremlins qui sortira l’année suivante. Une belle curiosité en somme, qui donne envie de se plonger dans la série originelle.

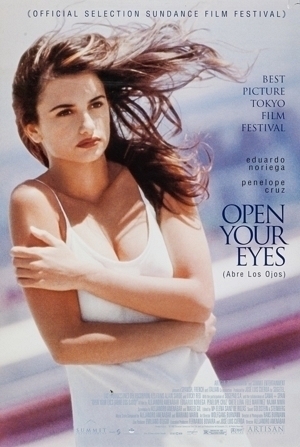

Ouvre les yeux

Un jeune homme est enfermé dans une unité psychiatrique carcérale où il prend connaissance des circonstances qui l’ont amené à commettre un meurtre. Désespéré, il imagine être victime d’une machination.

Avis de Margoth

Des soucis techniques retardent considérablement la projection d’Ouvre Les Yeux de Pablo Amenábar, ce qui m’a contrainte à quitter la salle avant la fin afin de ne pas louper Evangelion. J’ai malgré tout poussé au maximum l’échéance afin de partir avec une partie des révélations afin de ne pas être trop frustrée. Et visionner la bonne dizaine de minutes qui restait a été la première faite à mon retour chez moi pourtant tardif. Pour ensuite voir son adaptation américaine revisitée par Cameron Crowe, Vanilla Sky avec Tom Cruise en premier rôle. Une preuve de plus que les Américains doivent arrêter de se réapproprier les choses d’autrui. Car même si le pendant américain a été très fidèle à cette monture originelle espagnole, Ouvre Les Yeux surplombe tout. Dans sa mise en scène palpitante et une construction qui sait brouiller les pistes jusqu’à ce que l’on mette les pièces dans l’ordre afin de tout clarifier. Ou encore son ambiance un brin angoissante, comme si l’on ressentait tout le malaise claustrophobe du héros, prisonnier de son masque lui servant à camoufler son visage défiguré. Le casting est impressionnant, avec notamment une Penélope Cruz au sommet – ce qu’elle ne parviendra pas à réitérer dans Vanilla Sky où elle reprend le même rôle. De plus, par-delà de ses révélations fortes, elles soulèvent tout un tas de questions plutôt troublantes.

The End of Evangelion

Le film propose une version des deux derniers épisodes de la série Neon Genesis Evangelion. Mais, à la différence de la série, le long-métrage apporte une conclusion réaliste et pragmatique.

Avis de Vidok

Les derniers épisodes de la série Neon Genesis Evangelion furent difficiles à comprendre selon l’avis général. Paraît-il. En tout cas, sous la pression, Gainax lance la production des épisodes 25’ et 26’, The End of Evangelion, afin de clarifier la fin. Sauf que Hideaki Anno, pleinement satisfait de la fin originelle, est, qui plus est, rincé. The End of Evangelion remplit toutefois son objectif. Il se veut moins cryptique que la série, détaille énormément d’événements. Si la fin de la série se concentrait sur les relations humaines, le film se veut plus musclé, plus orienté action. En tout cas, dans sa première partie. Hideaki Anno repart dans ses “travers” lors de la seconde, pour faire un pied de nez lors des dernières minutes, en racontant l’exact inverse de l’œuvre d’origine. Pour ces quelques minutes, The End of Evangelion peut être considéré comme une fin alternative plutôt que la réelle fin de la série. En tout cas, âmes sensibles s’abstenir, évidemment, et il est indispensable de revoir la série juste avant. Les 85 minutes passent très vite et débutent surtout dès la fin de l’épisode 24. Ne pensez donc pas découvrir Evangelion via le film. Il en est réellement l’aboutissement – en même temps, le nom est assez équivoque. Shiro Nagisu étant revenu pour l’occasion, autant vous dire que la bande son reste dans le même ton que celle de la série. La réalisation étant équivalente, vous vous doutez que The End of Evangelion est un indispensable pour tout fan de la série.

Avis de Margoth

Quand bien même je me sois simplement arrêtée à la série animée originelle et son adaptation manga, Evangelion a toujours été un cas qui m’a énormément fascinée. Il s’agit effectivement d’une énigme : en quoi une telle œuvre si singulière et viscérale a-t-elle pu connaître un tel succès auprès du grand public, autant dans l’estime générale que d’un point de vue financier avec un vrai marché plutôt lucratif de produits dérivés qui fonctionne même encore aujourd’hui plutôt pas mal ? L’énigme est telle que je m’aperçois en voyant la bafouille de Vidok que l’on n’a pas tout à fait la même version du contexte autour de The End Of Evangelion, long-métrage réunissant les deux derniers épisodes de l’animé dans une version alternative. Ou plutôt telle qu’elle a été imaginée en premier lieu. Car il faut savoir qu’Evangelion, dans sa série animée originelle, a connu un développement chaotique et a plus ou moins été un long chemin où Hideaki Anno s’est progressivement fait dépossédé de son œuvre pour laquelle il s’est pourtant investi de tout son être. Jusqu’à ce qu’on lui demande une semaine avant la diffusion des deux derniers épisodes car Gainax considérait le storyboard comme trop violent et aspirait à livrer une finalité plus heureuse dans l’espoir de caresser le public dans le sens du poil. Si Anno, déjà psychologiquement bien fragilisé, revoit sa copie en rendant une version plus abstraite et psychologique, le satisfaisant malgré tout, l’accueil du public ne fut pas celui escompté. Les réactions ont été plutôt négatives, amenant son lot de vandalisme et autres menaces en quémandant de tout changer, ce qui fit plonger complètement Anno dans la dépression, se sentant incompris. The End Of Evangelion est donc la réappropriation de son œuvre où il peut enfin montrer ce qu’il a au préalable imaginé. Tout en prenant en considération les dérives du public qui l’ont tant marqué. De ce point, la séquence intervenant en plein cœur du long-métrage, montrant des images réelles de spectateurs et autres graffitis haineux sur les murs de Gainax, est un peu le doigt d’honneur direct à son encontre. Le doigt d’honneur indirect se situe sur le fait que The End Of Evangelion ne va pas non plus apporter d’explications beaucoup plus équivoques que sur la monture originelle, même si un peu moins abstraite. En revanche, le nihilisme exacerbé qui règne dans les moments finaux d’introspection (où encore une fois, on ne comprend pas forcément tout mais on a quand même pourtant l’impression de vivre un truc extraordinaire) me semble autrement plus cohérent et satisfaisante. Mais par dessus tout, ce combat d’Asuka contre les neuf Eva absolument sublime d’atrocité !