Si vous n’approchez pas d’un âge qu’il convient de qualifier de canonique, sans doute ne connaissez-vous pas L’Arche du Captain Blood. Sorti en 1988 sur Atari ST et développé sous le label Exxos d’ERE Informatique (futur Cryo), c’est l’archétype de l’OVNI inclassable. Mélange étrange d’exploration, de diplomatie et de fumette de substances illicites, L’Arche est un jeu fort qui marque et fait toujours montre aujourd’hui d’une audace et d’une modernité étonnantes. Petit retour vers le passé.

Il convient généralement de planter un peu le décor quand on entame une critique, le plus souvent en résumant rapidement le pitch de départ du jeu. Et ce qui était beau chez Exxos, c’est qu’on annonçait directement la couleur, le plus souvent dans un manuel chargé en petites nouvelles d’ambiance. Le joueur était donc placé dans la peau de Bob Morlock, un informaticien sur le retour abordé un beau jour dans la rue par le biologiste Jean Rostand (remplacé par Charles Darwin himself dans la version anglaise du jeu). Ce dernier l’avertit qu’une invasion d’extra-terrestres se prépare par le biais des jeux vidéo. Qu’à cela ne tienne, Bob programme donc un jeu permettant de mener la guerre contre ces mystérieux envahisseurs du cyberespace à l’aide de l’Arche, un vaisseau géré par la bio-conscience Honk.

Ce qui devait arriver arriva : en essayant pour la première fois son programme, c’est la catastrophe et Bob Morlock se retrouve bloqué dans le cyberespace sous l’apparence du Capitaine Blood, seul maître à bord de l’Arche. Une erreur de Honk plus tard et notre héros est victime d’un malencontreux incident de clonage qui est la cause d’une dégénérescence cellulaire généralisée. Une seule solution : Blood doit mettre la main sur ses clones et les éliminer pour retarder les effets de la dégénérescence et éviter une cybernétisation totale. Après huit cents ans de chasse, il ne lui reste que cinq de ces « Numéros » à trouver.

…

Oui, on le concèdera sans problème, cette introduction n’a pas grand sens. Ce genre de délires doux-dingues et d’univers décalés était une véritable marque de fabrique d’Exxos, une signature qui se retrouve aisément dans les autres productions du label comme Purple Saturn Day ou Kult, voire dans les premiers jeux Cryo, Extase en tête. Mais tout cela allait bien plus loin en étant érigé en véritable culture d’entreprise. Pour attirer l’attention du public sur la société ou sur le dernier soft en date, il arrivait que soit organisée une petite cérémonie religieuse à la gloire d’un Exxos divinisé, censé apporter talent et inspiration aux développeurs. Philippe Ulrich, les cheveux teints en bleu, sacrifiait alors un Amstrad ou un extra-terrestre en latex à la hache devant un public médusé en récitant quelques psalmodies au sens indéterminé. Et ça marchait plutôt pas mal, L’Arche ayant bénéficié d’un solide succès critique et commercial, aussi bien en France qu’à l’international sous le titre Captain Blood. De la communication comme on aimerait en voir plus souvent, surtout à notre époque où le milieu du jeu vidéo, passé au rang d’industrie entretemps, se prend sans doute mille fois trop au sérieux et dérive systématiquement.

Mais revenons au jeu. J’ai presque débuté dans le média jeu vidéo sur Blood et si cette première fois a été si marquante, c’est parce qu’aucune de mes expériences de jeu ultérieures n’a été comparable. Et avec maintenant plus de vingt ans de recul sur le soft, je me rends compte que c’est un élément clé de ce qui rend ce souvenir si vivace dans mon esprit de gamer : l’expérience a été unique. L’entrée en matière en est l’exemple parfait : presque aux antipodes du pitch de départ loufoque du manuel, le jeu offre un Main Theme presque angoissant qui hante l’écran-titre, un remix de la piste Ethnicolor de Jean-Michel Jarre. Et on ne se moque pas : à l’époque, Jean-Michel Jarre était une star internationale qui faisait des concerts pharaoniques avec des harpes-laser. Cette piste sera d’ailleurs la seule du jeu, le reste de l’aventure se déroulant avec le silence glacé de l’espace intersidéral pour seul accompagnement musical, uniquement interrompu par la voix digitalisée de Honk lorsqu’il exécute vos ordres.

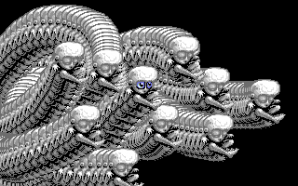

Associée à cette piste mémorable, c’est aussi le souvenir de cette imagerie forte rappelant indéniablement la patte de H. R. Giger qui s’est gravé au fer rouge dans mon cerveau encore malléable de jeune joueur. Le panneau de contrôle de l’Arche est aussi riche en bulbes et en excroissances organiques difficilement identifiables qu’elle ne ne l’est en machines et en boutons plus classiques. En effet, popularisée une décennie plus tôt par la sortie d’Alien au cinéma, l’esthétique biomécanique faisait des émules dans le milieu du jeu vidéo. Les graphistes faisaient souvent fleurir des têtes de xénomorphe et des amalgames d’organes et de machines dans leurs bestiaires, leurs décors et leurs interfaces, l’exemple le plus emblématique de cette tendance étant sans doute le célébrissime premier boss du R-Type d’Irem.

L’Arche reste en la matière plutôt mesuré mais sait jouer sur le côté malsain de l’alliance entre la chair et le métal pour emmener le joueur dans un univers totalement étranger qui évoque chez lui un déroutant mélange de fascination et de répulsion. En effet, même si on peut assez généralement rattacher le jeu au registre de la science-fiction, son univers reste irréductiblement unique et bizarre. La gamme des extraterrestres rencontrés va du comique au dérangeant, tant par l’aspect des créatures rencontrées que par les sujets évoqués lors des conversations… et par les actes que le joueur est « forcé » à accomplir pour avancer dans sa quête des clones.

Mais aller plus loin invite la question suivante : comment joue-t-on à l’Arche ? La question est simple en apparence mais y répondre est délicat tant le titre d’Exxos ressemble peu à ce qui se faisait à l’époque, et encore moins à ce qui se fait aujourd’hui. Si l’on veut être le plus simple possible, le jeu est un simulateur de commandement de vaisseau spatial. L’écran offre en effet une vue subjective qui place littéralement le joueur dans la peau du Capitaine Blood, son bras lourdement cybernétisé faisant office de curseur pour actionner les différentes fonctions de l’Arche par le biais de quelques boutons. Ces fonctions sont pour le moins variées : sélection de coordonnées spatiales et passage en hyperespace, scan de la surface de la planète pour repérer les systèmes de défense, envoi de sondes biologiques pour explorer la surface en question, destruction pure et simple de la planète… Tout ce que permet de faire un vaisseau dernier cri équipé d’armes de destruction massives en somme.

L’Arche commence son périple en orbite autour de l’une des planètes de départ habitées, choisie aléatoirement parmi quatre. Un premier choix tentant s’offre au joueur : envoyer une sonde biologique Orxx enfantée par l’Arche pour explorer la surface ou faire exploser tout de suite la planète dans un feu d’artifice de mort et de dévastation. Je sais, tout cela peut paraître extrêmement primaire. Toutefois, rares étaient les jeux à l’époque qui offraient un tel sentiment de toute puissance au joueur, assorti de jolis effets psychédéliques par-dessus le marché (et il me semble que l’offre en la matière n’est pas beaucoup plus riche aujourd’hui). Offrez à un jeune joueur le pouvoir de détruire des mondes entiers d’un simple clic sur un bouton et étonnez-vous qu’il se découvre une passion pour l’interactivité qu’offre le jeu vidéo…

Mais si on veut s’investir sérieusement dans la quête du Capitaine Blood, il convient de maîtriser ses pulsions meurtrières. Les planètes accessibles sont pléthoriques et seule une infime minorité sont habitées : le temps de Blood étant compté, il vaut mieux être efficace. Notre avatar ne dispose que d’environ deux heures de jeu avant que sa condition n’empire à un tel point que les tremblements de son bras ne rendent le jeu injouable. A moins bien sûr qu’il n’arrive d’ici là à capturer et à désintégrer un de ses clones, ce qui lui accorde un sursis supplémentaire de deux heures avant la prochaine crise. Il convient donc de lancer cette fameuse sonde sur ce monde de départ pour établir un premier contact. La vue passe alors en vue subjective dans un décor en 3D fil de fer réalisé à base de fractales. Même si le rendu s’avère au final minimaliste, je parle bien de 3D gérée en temps réel. En 1988. De quoi encore marquer l’esprit d’un joueur qui peut très simplement gérer son altitude, sa direction et sa vitesse de vol en veillant à éviter de (trop souvent) s’encastrer dans les falaises et en maintenant un profil bas quand la planète est protégée par des système de défense. Un peu d’imagination et la possibilité de geler l’action et d’afficher des textures donnaient plus de réalité aux décors.

Guidé par un petit radar qui donnait une idée assez vague de la route à suivre pour atteindre son but, on arrivait enfin au canyon qui hébergeait l’unique forme de vie résidant sur la planète. Oui, assez étrangement, toutes les créatures du jeu ont, en plus d’un goût extrême pour l’intimité, une étonnante prédilection pour les canyons. Dommage que M. Darwin ne puisse plus nous faire profiter de ses lumières sur ce surprenant et systématique choix de niche écologique qui force le joueur à encastrer régulièrement sa sonde biologique dans des murailles de roche parfois fort exigües. C’est en tous cas dans ces moments précis de rencontre du troisième type que le gameplay de l’Arche prenait toute sa saveur, quand Blood se retrouvait face-à-face (par Orxx interposé, certes) avec le résidant des lieux et pouvait tenter de communiquer avec lui. Pour cela, Exxos mettait généreusement à notre disposition ce qui était sans doute l’invention de génie du jeu, l’interface UPCOM.

Cette dernière se présentait sous la forme d’une succession de près de 150 icônes correspondant à autant de mots ou de concepts. Il fallait alors décrypter les messages de son interlocuteur et y répondre soi-même en mettant tel ou tel thème sur le tapis et en essayant de bricoler des phrases à peu près compréhensibles. Rapidement, le système se faisait tellement intuitif qu’on n’avait plus besoin d’étudier la traduction des logos pour décrypter ou composer les phrases. Pour certains aficionados du jeu, les logos devenaient eux-mêmes inutiles à la compréhension : à chaque symbole était associé un son et il leur suffisait d’écouter la conversation pour en comprendre le sens. Tous les jeux ne peuvent pas se targuer d’avoir donné naissance à une langue (presque) vivante baptisée par les fans le bluddian. Certes à des années-lumière de la quintessence de raffinement du roleplay vidéoludique moderne qui donne le choix entre une réponse gentille, une réponse méchante et une réponse neutre, ce système permettait toutefois de donner de précieux renseignements sur la psychologie de son interlocuteur en étudiant de près quels concepts il comprenait… et quels autres lui étaient totalement étrangers. Ainsi, dialoguer avec un autochtone maîtrisant (au sens propre) dix mots de vocabulaire s’annonçait délicat. Mener à bien une conversation avec un extra-terrestre qui ne connaissait pas des concepts comme « Aider » ou « Ami » et qui faisait en revanche un usage acharné de mots doux tels que « Détruire », « Tuer » ou « Ennemi » l’était presque tout autant.

Il fallait souvent batailler ferme pour se faire comprendre des autochtones croisés et plus souvent encore pour se faire respecter. Il fallait amener dans la conversation les bons concepts et les noms des bonnes planètes et des bons individus pour faire s’épancher son interlocuteur. Et encore, la confiance n’était pas automatique et certains extra-terrestres se montraient particulièrement rétifs à l’idée de révéler ce qu’ils savaient, forçant le Capitaine à répéter dix fois les mêmes questions, voire dans les cas les plus extrêmes à téléporter un informateur récalcitrant sur une planète qui lui était totalement étrangère pour le rendre plus « malléable ». Quand il ne s’agissait pas de rendre divers services plus ou moins discutables : les différents extra-terrestres pouvaient se livrer des guerres totales et voyaient alors tout l’intérêt de l’intervention d’un vaisseau capable de vaporiser une planète dans le conflit. Il fallait alors choisir un camp, en espérant s’être allié avec l’autochtone qui disposait vraiment des informations recherchées et ne pas avoir désintégré celui qui aurait pu vous être le plus utile.

Car c’était là le nerf de la guerre : récolter les précieuses coordonnées de planètes habitées abritant des extra-terrestres susceptibles d’en savoir plus sur les Numéros. S’ensuivait alors un jeu de piste intersidéral à la structure finalement assez classique mais au charme des plus exotiques, l’apparence souvent très atypique des races extra-terrestres aidant. Qui plus est, le côté aléatoire de l’enquête, qu’il s’agisse du choix de la planète de départ, du fil que prenaient certaines conversations ou des coordonnées des planètes qui changeaient d’une partie à une autre, donnait au déroulement du jeu un côté très organique : malgré des moyens assez rudimentaires, grand âge du jeu oblige, ERE Informatique s’était efforcé d’instaurer une illusion de nouveauté à chaque fois que le joueur se lançait. Et au final, le résultat est très honorable et les parties se suivent sans trop se ressembler.

En contre-partie, le jeu souffre d’un manque d’ergonomie qui trahit son âge. A la fin des années 1980s, inutile d’espérer avoir à sa disposition un carnet de voyage qui répertorie les noms des planètes, leur coordonnées et leurs habitants : il va falloir s’en tenir à la bonne vieille méthode du bout de papier griffonné et mettre à profit sa mémoire. Le jeu est des plus ardus : certaines actions à entreprendre ne viennent pas spontanément à l’esprit et le temps limité condamne toute perte de temps inconsidérée. Pour dire la vérité, je n’ai même jamais réussi à finir L’Arche mais le peu que j’en ai vu et exploré a suffi à marquer ma mémoire de joueur de manière indélébile.

Je dois avouer qu’en me penchant à nouveau sur L’Arche et ses mécaniques de gameplay, je suis étonné de voir qu’il s’agit d’un pan de la culture vidéoludique qui n’a pas été pillé et qui a même été dans une certaine mesure oublié. A l’heure où les jeux se cannibalisent les uns les autres pour recycler telle ou telle mécanique de jeu et où un RPG ne peut plus faire l’impasse sur les dialogues interactifs entre PJs et PNJs sous peine d’être frappé de la marque de l’infamie et du has-been, une vieillerie qui date de plus de vingt ans auraient encore quelques petites choses à apprendre aux nouvelles générations. Pour ce qui est de l’identité du jeu par contre, de son mélange de doux délire et d’atmosphère vaguement inquiétante, de ce qu’il convient maintenant d’appeler la « French Touch » avec une pointe de mépris dans la voix, il n’y a pas à se poser de question : l’allergie mortelle à la plus infime trace de prise de risque dont souffrent les gros éditeurs modernes exclut de fait la possibilité d’un retour de ce genre d’expérience en dehors des canaux indépendants. En tous cas, qu’un jeu comme L’Arche soit l’équivalent d’un Call of Duty en matière de succès commercial pour l’année 1988 donne au moins à réfléchir sur l’évolution fulgurante du jeu vidéo durant ces dernières décennies.